Una de las singularidades metabólicas del cerdo ibérico es su bajo potencial genético para acumular proteína en sus tejidos. La evidencia científica ha mostrado que en el cerdo en crecimiento, el depósito de proteína corporal es un proceso dependiente del suministro energético proporcionado por la dieta cuando el aporte proteico está por debajo de los niveles requeridos. Esta relación se ha descrito como una función lineal hasta llegar a un punto de inflexión en el que la acumulación de proteína corporal pasa a depender fundamentalmente del aporte energético.

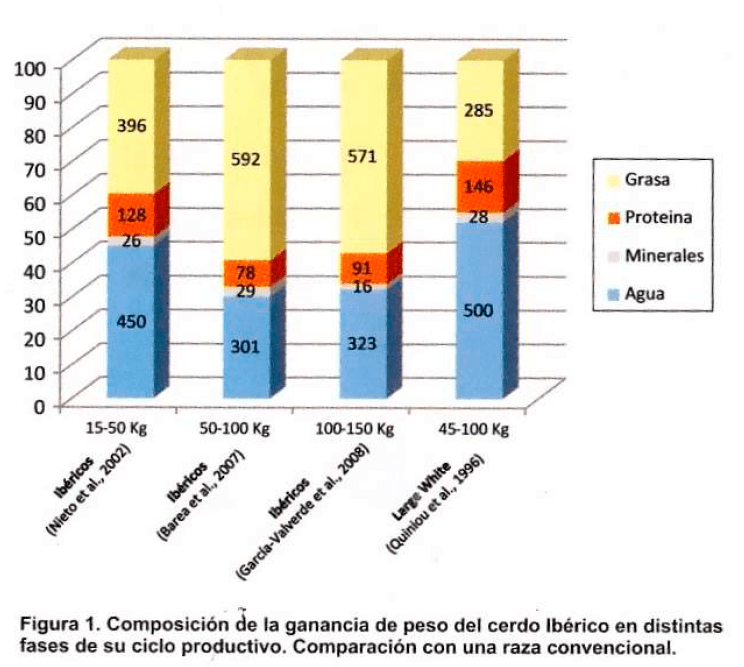

En la figura 1 aparecen las proporciones relativas de proteína y grasa depositadas durante los periodos de crecimiento y acabado del cerdo ibérico. Para la comparación, muestran también los del cerdo landrace X large-white. Independientemente de la fase de crecimiento considerada, la retención de la proteína corporal es menor, y la de la grasa es muy superior en el cerdo ibérico respecto a los datos que recoge la bibliografía sobre razas convencionales.

En un estudio comparado que llevaron a cabo en cerdas de raza ibérica y landrace de aproximadamente 25kg de peso vivo, midieron la retención de nitrógeno. En ambas razas ensayaron 2 dietas cuyo contenido en proteína (formulada según el concepto de proteína ideal) fue respectivamente de 120 y 160g/kg y el contenido medio de energía metabolizable (EM) de 12MJ (2,86 Mcal/kg). En las cerdas ibéricas la retención de nitrógeno fue significativamente inferior, particularmente con la ración de mayor contenido proteico, cuyo consumo condujo en esta raza a una pérdida importante de eficiencia metabólica, no observada en las cerdas de raza landrace. Otro de los objetivos relevantes que persiguieron fue identificar las causas que limitan la capacidad del cerdo ibérico para formar proteína muscular.

Hace unos años publicaron los resultados de un experimento en el que mediante técnicas isotópicas compararon las tasas de síntesis de proteína en varios músculos y en tejidos viscerales de cerdas ibéricas y landrace. La tasa fraccional de síntesis proteica mide el porcentaje de la masa proteica total sintetizada en cada músculo (o tejido) a diario. Sorprendentemente, en los 3 músculos estudiados (Longissimus dorsi, Biceps femoris, Semimembranosus) observaron que este parámetro fueron entre 25-30% superior en las cerdas de raza ibérica, con diferencias muy significativas frente a la raza landrace. Sin embargo, todos los músculos estudiados presentan en la raza ibérica un tamaño medio respecto al peso vivo total mucho menor (entre un 20-32%) al observado en las cerdas landrace.

Estos resultados sugieren que en el músculo del cerdo ibérico tienen lugar simultáneamente elevadas tasas de síntesis y de degradación de proteína, lo que conduce a una baja retención de proteína (g/día), y como consecuencia, a menor masa de proteína corporal. Tanto la síntesis, como la degradación proteica musculares parecen muy activas en la raza porcina ibérica. Consecuentemente, el coste energético de la retención de proteína en el organismo del animal ha de ser comparativamente más elevada en esta raza.

Trabajos realizados posteriormente confirman este alto coste energético de la retención de proteína en el cerdo ibérico. Esta tasa elevada de renovación proteica y el mayor tamaño relativo de sus tejidos viscerales hacen que el cerdo ibérico sea más ineficiente en la utilización de la proteína y energía de la dieta, si se le compara con razas porcinas convencionales o magras.

A la vista de las características descritas anteriormente, parece razonable que el cerdo ibérico deba recibir una alimentación proteica diferenciada respecto a la establecida para los genotipos porcinos convencionales o magros, los cuales se ajuste a esta baja capacidad de retención de proteína corporal.

Materiales y métodos

Para definir las necesidades proteicas del cerdo ibérico, analizaron la respuesta del animal en términos de velocidad de crecimiento y de deposición proteica a ingestas de proteínas variables, lo que implica la determinación de la máxima capacidad del animal para retener proteína (Pmax, g/día), y de respuesta en deposición de proteína a cambios en la ingesta energética. Este último concepto se denomina eficiencia marginal de deposición proteica y se expresa como el incremento en deposición de proteína (PR) por unidad de incremento en ingesta de energía metabolizable (IEM) (PR/IEM, g/MJ; 1MJ = 0,239 Mcal). Su determinación requiere que la alimentación sea restringida. Sobre ambos parámetros influyen el genotipo y el estatus endocrino, de manera que la relación óptima proteína/energía puede variar ampliamente entre razas dotadas de distinto potencial para formar proteína corporal.

Las proteínas de las dietas empleadas en los ensayos las formularon siempre según el concepto de proteína ideal, entendida ésta como “el balance perfecto entre aminoácidos esenciales requerido para el mantenimiento y la producción”. Por otro lado, todos los ensayos los llevaron a cabo con cerdos ibéricos puros, machos castrados, de la estirpe Silvela.

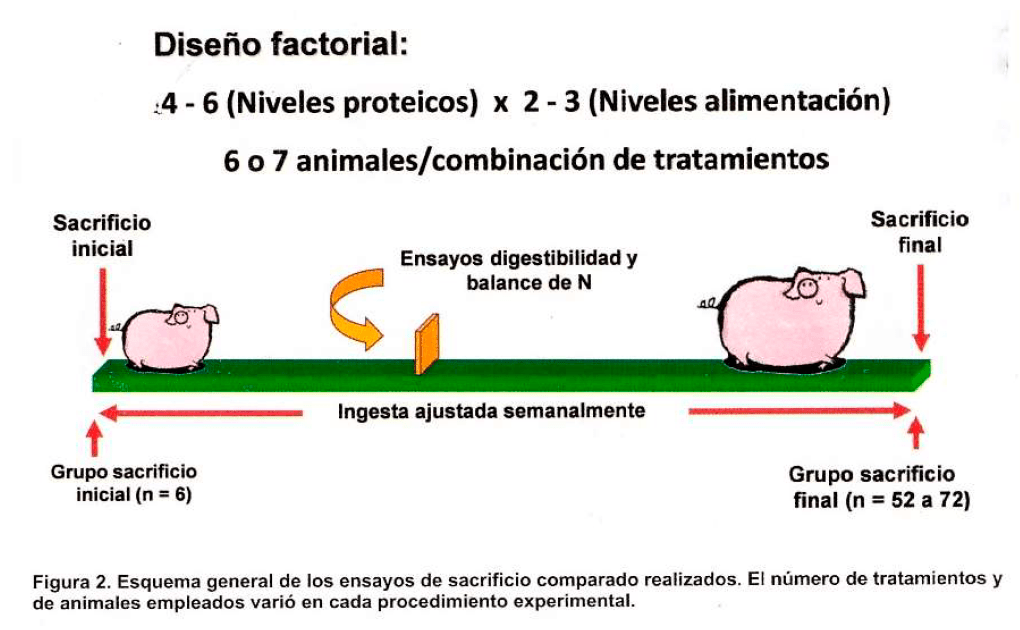

La retención de proteína corporal la cuantificaron mediante la técnica de los sacrificios comparados. Esta técnica determina la proteína depositada en el animal por medida directa de su composición corporal. Requiere determinar dicha composición al inicio del ensayo, lo que se realiza en un grupo de animales de características idénticas a las que se someten al tratamiento experimental, y al término del mismo. La retención de proteína se calcula como la diferencia entre el contenido corporal final determinado y el inicial estimado. Un esquema general de este procedimiento, seguido en todos los ensayos realizados se presenta en la figura 2.

Resultados y discusión

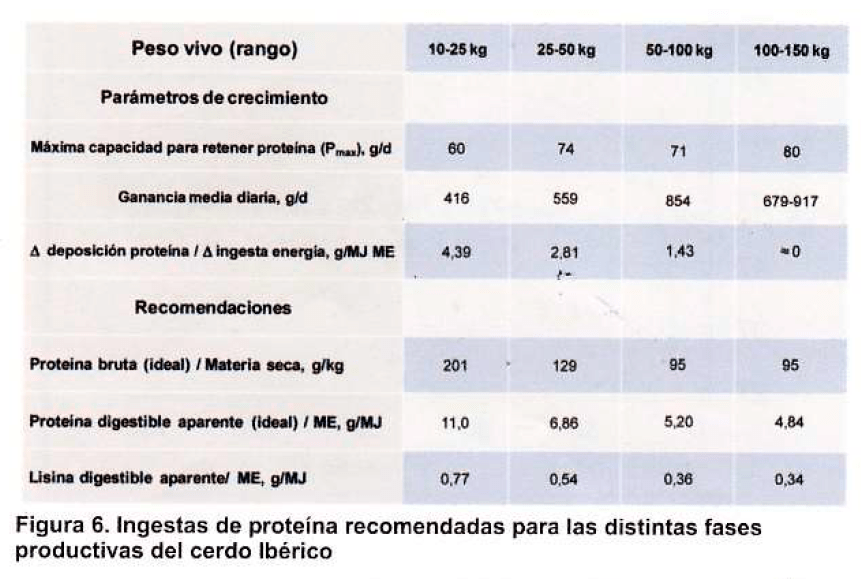

En los ensayos que realizaron en cerdos en crecimiento entre 15-50kg de peso vivo, emplearon un diseño factorial 6 (contenido proteico de la dieta) x 3 (plano de alimentación). Cada combinación de tratamientos se ensayó en 4 animales. Los contenidos proteicos empleados fueron 101, 129, 156, 175, 192 y 223g de proteína bruta (PB)/kg de materia seca (MS); los 3 niveles de alimentación, 0,95, 0,80 y 0,60 de la ingesta ad libitum. Las dietas experimentales las obtuvieron por dilución de una mezcla de alto contenido en proteína (formada esencialmente por cebada y harina de torta de soja) con una mezcla carente de proteína, constituida fundamentalmente por almidón. Su contenido medio en energía digestible fue 15,2MJ/kg MS. De este modo consiguieron disminuir progresivamente la relación proteína/energía de la dieta, manteniendo invariable su perfil de aminoácidos. Los índices productivos más favorables los proporcionó el tratamiento que contenía 129g PB/kg MS, suministrado a 0,95 de la ingesta ad libitum. En estas condiciones, el animal alcanzó el máximo crecimiento, 559g/día, y la máxima retención diaria de proteína, es decir, su Pmax, 74g/día, cifra considerablemente inferior a las observadas en las razas convencionales o magras, que pueden alcanzar en esta fase de crecimiento valores medios de deposición diaria superiores a 170g. Esta dieta contiene 8,49g PB/MJ EM, equivalente a 6,87g proteína digestible/MJ EM (0,48g lisina digestible/MJ EM). En el animal que consume esta dieta, cada incremento en la ingesta de EM de 1 MJ conduce a un aumento de 2,81g en la retención de proteína. Esta es la eficiencia marginal de deposición proteica estimada relacionando la proteína retenida y la ingesta de EM.

En la fase de crecimiento-cebo (50-100kg de peso vivo) realizaron otro ensayo, también con diseño factorial 4 (contenido proteico de la dieta) x 3 (plano de alimentación), y con 6 o 7 animales por combinación de tratamientos. Las dietas ensayadas, de modo similar al descrito anteriormente, contenían 70, 95, 120 y 145g PB/kg MS. Los niveles de alimentación utilizados fueron análogos a los del ensayo anterior: 0,95, 0,80 y 0,60 del nivel correspondiente a ad libitum. En esta etapa, la deposición de proteína tendió a incrementar al descender el contenido en proteína de la dieta hasta 95g/kg MS, valor con el que también el animal alcanza la mayor ganancia de peso diario. La retención proteica media alcanzó el valor máximo de 71g/día en los animales que consumieron esta dieta prácticamente ad libitum. El valor medio correspondiente al crecimiento fue de 854g/día. Expresada en términos energéticos, esta dieta contiene 6,60g PB/MJ EM o 5,20 g proteína digestible/MJ (0,36 g lisina digestible/MJ EM). Al calcular la eficiencia marginal de la deposición proteica, obtienen un valor de 1,34g proteína/MJ EM. Se deduce de las cifras anteriores que el animal es mucho menos eficiente para depositar proteína corporal durante la etapa previa de crecimiento.

Para un genotipo convencional en los intervalos de peso similares a los estudiados en el ibérico, el National Research Council recomienda concentraciones proteicas en la dieta que son respectivamente un 35 y 50% superiores a las que en este estudio determinaron en el cerdo ibérico. El empleo de estas recomendaciones, o las de otras organizaciones, para el genotipo ibérico supone un exceso en el suministro de proteína que repercute negativamente en el crecimiento del animal, en la formación de tejido magro y en la eficiencia de utilización de la proteína dietética, que desciende considerablemente.

Los autores realizaron un estudio similar a los descritos en fase de acabado, con animales de peso vivo comprendido entre 100-150kg. En este caso, por razones prácticas de formulación, consideraron que el contenido proteico de la dieta no debía ser inferior al estimado como idóneo en la etapa productiva anterior (95g PB/kg MS), ya que no es fácil (utilizando los ingredientes habituales en la formulación de dietas para porcino) obtener una mezcla equilibrada de aminoácidos si se reduce el nivel de proteína por debajo de esta cifra. Fijado este parámetro, determiron la retención de proteína en esta fase y estudiaron el efecto del plano de alimentación sobre la composición corporal. Para ello la dieta experimental se ofreció a 2 planos de alimentación, 0,95 y 0,70 de ad libitum, con 6 animales por tratamiento. La cantidad absoluta de proteína depositada no sufrió modificaciones significativas debido a los cambios en el nivel de ingestión, y como media alcanzó el valor de 80g/día, muy próximo al obtenido en las 2 etapas anteriores. El análisis de la composición fisio-química media de la ganancia de peso es menor en los animales sometidos al nivel de ingestión próximo a ad libitum. Estos resultados revelan ciertas ventajas de la restricción energética en esta fase de acabado: los animales alimentados al 70% de ad libitum generan canales de mayor contenido magro, lo que mejora sensiblemente su calidad. Estos resultados tienen un interés práctico evidente en el caso de que, por razones diversas, los animales no puedan ser finalizados en montanera y se les alimente con un pienso basado en cereales y leguminosas.

Tanto en razas porcinas convencionales como no mejoradas, el potencial para la deposición de proteína disminuye conforme avanza el desarrollo del animal. Por ello, el nivel de proteína adecuado para conseguir un crecimiento y retención de proteína óptimos en el lechón ibérico en la fase inmediatamente posterior al destete será más elevado que el observado en la fase de crecimiento, entre 15 y 50kg de peso. Para abordar este problema diseñaron un experimento con lechones de aproximadamente 10kg hasta alcanzar 25kg de peso vivo, de características similares a los de las fases de crecimiento y crecimiento-cebo ya descritas. Prepararon 4 dietas que contenían 201, 176, 149 y 123g PB/kg MS, formuladas de acuerdo, al perfil de proteína ideal, y 2 niveles de alimentación, 0,95 y 0,70 de la ingesta ad libitum, con 6-7 animales por combinación de tratamientos. La preparación de las dietas experimentales se realizó de forma similar a la descrita para los ensayos anteriores.

El análisis estadístico de los resultados de crecimiento mostró un efecto lineal muy significativo del contenido proteico de la dieta sobre la ganancia de peso diario. Resultados similares los obtuvieron al analizar la eficiencia de utilización del alimento, expresada como ganancia de peso por unidad de ingesta de EM (g/MJ). La ausencia de un efecto cuadrático significativo indica que no se ha alcanzado el nivel máximo en ninguno de estos parámetros que, por otra parte se vieron afectados muy significativamente por el nivel de alimentación. Se observa un efecto lineal muy significativo del contenido proteico de la dieta sobre la retención de proteína, lo que parece indicar que no se ha logrado alcanzar el máximo potencial genético del animal en las condiciones ensayadas, dada la ausencia de otro tipo de efecto significativo (cuadrático, etc.). Por otra parte, el análisis de los datos medios de cada tratamiento revela que los valores de deposición proteica corporal alcanzados por los animales que consumieron las dietas que aportan 210 y 176g PB/kg MS no difieren entre sí, lo que podría indicar que ambos valores se hallan a su vez próximos al máximo de deposición que el animal podría alcanzar en esta etapa. Los valores más elevados de crecimiento y deposición corporal de proteína de 416 y 60g/día, respectivamente se obtuvieron en los lechones ,que consumieron el tratamiento que proporcionaba 201g PB/kg MS a un nivel próximo a ad libitum.

Esta dieta contiene 11g proteína digestible (0,77g de lisina digestible)/MJ EM. La eficiencia marginal de deposición proteica del lechón ibérico, calculada con los datos de retención proteica e ingesta de EM proporcionados por los animales que consumieron las dietas que contenían 201 y 176g PB/kg MS, es de 4,39g de proteína depositada por MJ de EM adicional consumida, cifra considerablemente superior a las comentadas anteriormente para las etapas de crecimiento y crecimiento-cebo (2,81 y 1,34 respectivamente). En esta fase de crecimiento inmediatamente posterior al destete es importante mantener la concentración proteica de la dieta en niveles adecuados, que cubran las necesidades del animal (las cuales son más exigentes en esta etapa) pero evitando excesos, asociados frecuentemente a problemas digestivos. Desde este punto de vista, estas recomendaciones también tienen implicaciones en el área de salud y bienestar animal.

En todos los ensayos descritos, el perfil de la proteína de las dietas experimentales se formuló siguiendo el correspondiente a la proteína ideal aplicado a cerdos de raza convencionales. Ante la carencia de datos obtenidos en ibérico u otros genotipos de crecimiento lento, optaron por utilizar este criterio. Sin embargo, es cuestionable que este perfil sea el más adecuados para aplicar al cerdo ibérico, o al menos, no se ha demostrado que lo sea. Para solventar esta cuestión, diseñaron un experimento con el objetivo de determinar la proporción de lisina más adecuada en la proteína de las dietas para el ibérico, analizando las respuestas del animal en crecimiento, retención de nutrientes en la canal y metabolitos plasmáticos a distintas proporciones de lisina, manteniendo invariable tanto la concentración proteica de la dieta como el resto de nutrientes. Emplearon 6 dietas con contenidos crecientes de lisina y la misma concentración proteica (165 ±0,7g de proteína bruta/kg materia seca), preparadas añadiendo clorhidrato de lisina (L-Lys HCI) en sustitución de almidón de maíz.X

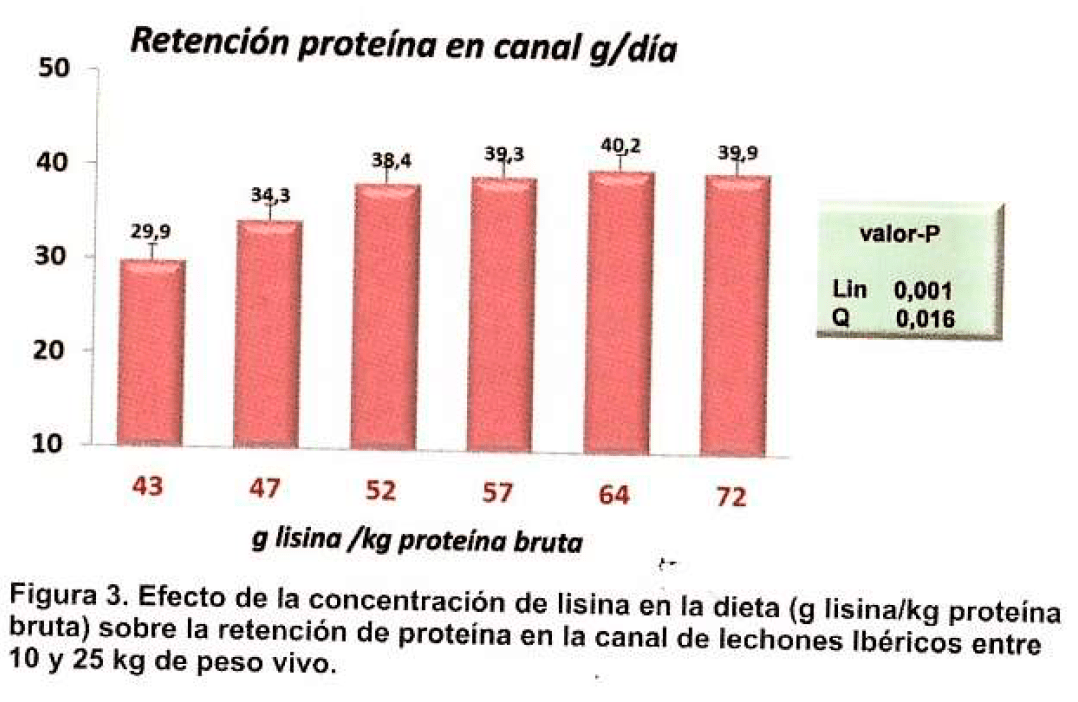

Las concentraciones finales de lisina empleadas fueron (g lisina/kg proteína bruta): 43, 47, 52, 57, 64 y 72. Cada tratamiento se ensayó en 10 lechones, que consumieron las dietas experimentales desde los 10 a los 25 kg de peso; en 6 de cada 10 por tratamiento se determinó la retención de nutrientes en la canal y los metabolitos plasmáticos. La retención de proteína en la canal aumentó de forma lineal y cuadrática a medida que se incrementaron los niveles de lisina en la dieta (Figura 3), alcanzando valores máximos (39,3-40,2 g/día) en las dietas que proporcionaron 57, 64 y 72 g lisina/kg proteína bruta. La estimación que proporciona la primera derivada de la función cuadrática que relaciona la retención de proteína en la canal y el nivel de lisina en la dieta nos sitúa el nivel de necesidades de lisina en 63,7 g por kg de proteína.

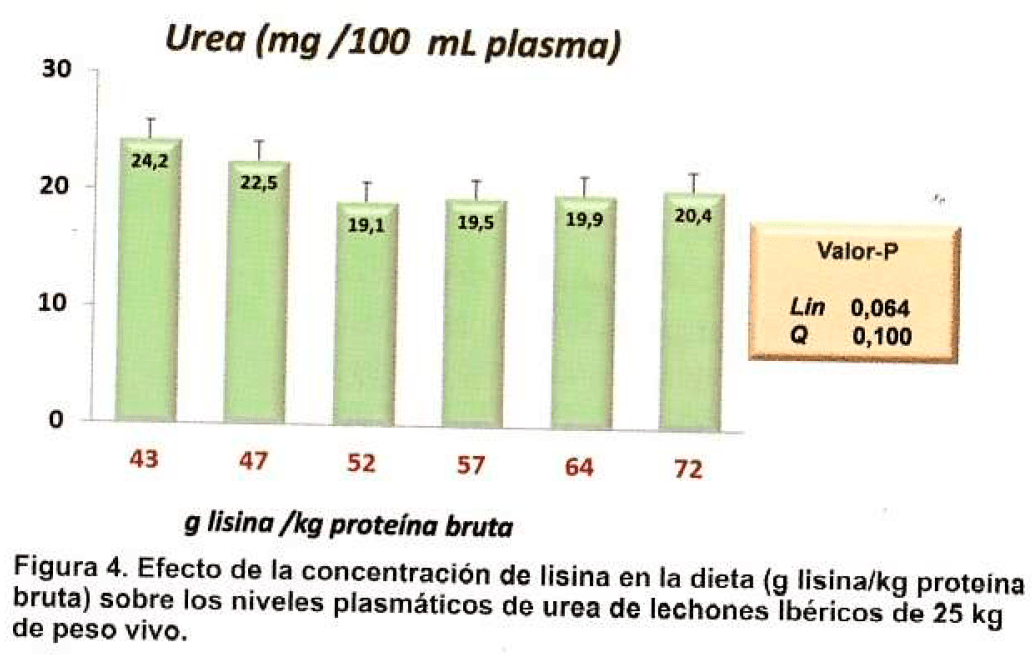

La concentración de urea plasmática tendió a disminuir a medida que se incrementaron los niveles plasmáticos de lisina, lo que indica una mejor utilización metabólica de la dieta, y por lo tanto menor excreción de nitrógeno en forma de urea.

En este caso, tanto el método de inflexión (broken line) como el de análisis cuadrático arrojaron un valor de 61,2 g de lisina/kg proteína bruta como el valor de necesidades de lisina. Sin embargo, preferimos asignar a éstas el valor que proporciona la estimación basada en la retención de proteína corporal, la mejor determinación de la utilización metabólica de la lisina desde nuestro punto de vista. La cifra proporcionada por esta determinación, 63,7 g lisina/kg proteína bruta, es un 9% inferior (63,7/70) a la establecida para razas convencionales.

Otra serie de trabajos se realizaron con el propósito de investigar las causas que pudieran explicar los ritmos de crecimiento relativamente bajos registrados en el lechón Ibérico lactante, frente a los descritos en la bibliografía para genotipos convencionales o magros (Aguinaga et al., 2011). El peso medio de los lechones al nacimiento fue de 1,4 kg y el periodo de lactancia se extendió durante 34 días. Nuestra hipótesis de partida era que esta baja tasa de crecimiento podría estar causada bien por un aporte insuficiente de nutrientes (resultado de una ingesta de leche inferior o de una menor concentración de nutrientes en la leche de cerda Ibérica frente a la de las razas porcinas convencionales) o por una utilización de nutrientes comparativamente menos eficiente que la observada en estos genotipos. Obtuvimos una tasa de crecimiento media de 168 g/d. La ingesta media de leche en los 34 días de lactancia fue de 863 g/d, cifra comparable a las recogidas en la bibliografía para razas porcinas convencionales (ARC, 1981) si se realizan las correcciones apropiadas al tamaño de camada usado en nuestro estudio (6 lechones camada). La composición en nutrientes de la leche también resultó similar a la descrita en la bibliografía para otras razas porcinas (Klobasa et al., 1987). Al relacionar la ganancia de peso observada en los lechones con la ingesta de energía procedente de la leche se obtuvo la siguiente ecuación: Ganancia peso (g/d) = 0,0148 ingesta energía bruta leche (KJ/d).

El coeficiente de regresión nos indica que cada MJ de incremento en la ingesta energética del lechón lactante produce un aumento de peso de 41,8 g. Esta última cifra indica un coste medio de 24 Kj por gramo de ganancia de peso, un 30% superior a las cifras recogidas para lechones de otras razas (18,4 MJ, Noblet et al., 1998). La retención media de nutrientes y energía en el organismo del lechón durante el periodo de lactancia fue 27,4 g/día de grasa y 1615 KJ/día, respectivamente. La eficiencia de retención proteica media, 59%, es muy inferior a las descritas para genotipos convencionales, mayores al 85% (Noblet y Etienne, 1986). Los resultados obtenidos en este trabajo indican que el e menor crecimiento observado en el lechón Ibérico, cuando se le compara con el de lechones de razas porcinas convencionales, parece estar causado por una menor eficiencia de utilización de los nutrientes que le aporta la leche, y no por una ingesta inferior de dichos nutrientes. Trabajos posteriores en los que los lechones dispusieron durante la lactación de alimento sólido a voluntad, sugieren que en esta fase productiva la máxima capacidad de retención de proteína se aproxima a esta cifra de 27,4 g/día (Castellano et al., 2014)

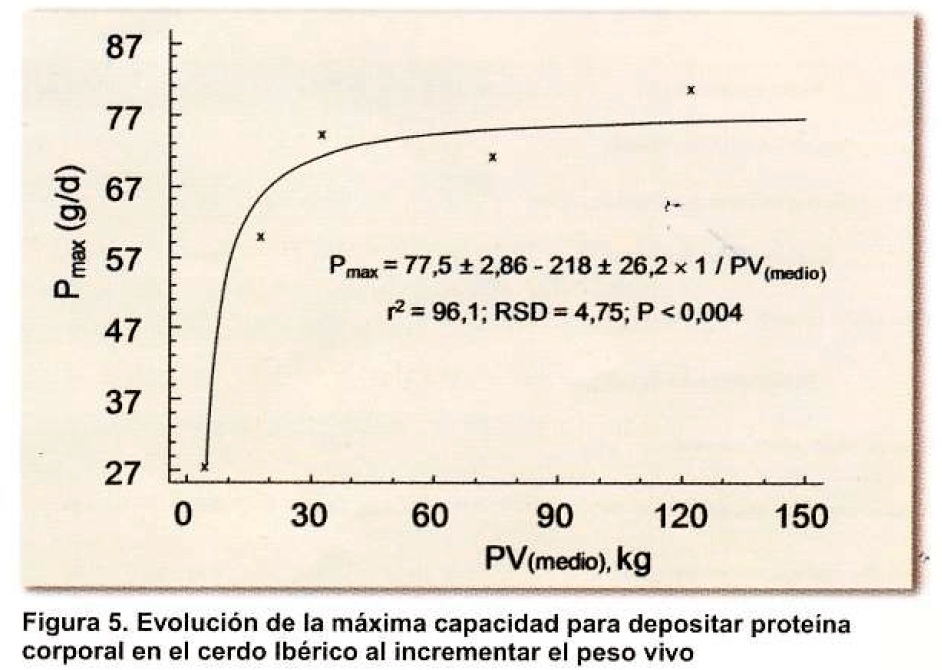

En la Figura 5 presentamos gráficamente la evolución que experimenta la capacidad máxima del cerdo Ibérico para forma proteína corporal (Pmax) con el peso vivo. En concordancia con lo que hemos apuntado anteriormente, observamos que el Pmax aumenta rápidamente durante las fases más tempranas de crecimiento (Nieto et al., 2002; Conde-Aguilera et al., 2011), para hacer meseta seguidamente. El punto en el que se quiebra la línea corresponde a 32,5 kg PV, que es peso medio del periodo de crecimiento comprendido entre 15 y 50 kg PV analizado en el trabajo de Nieto et al., (2002). Más allá de este punto el Pmax permanece en una tasa media de 75 g/día. La ecuación que mejor se ajusta a este modelo es la siguiente: Pmax = 77,5 ± 2,86 – 218 ± 26,2 1/PV (medio).

Hemos comentado anteriormente que la eficiencia marginal de deposición proteica, que expresa el cambio que sufre la retención de proteína en el organismo del animal con alteraciones en la ingesta de energía -que determinamos en cada frase productiva como la pendiente de la regresión lineal que relaciona la ingesta de EM con la retención de proteína (ΔPD/ΔDE)- varía con la fase productiva. El valor de esta pendiente descendió desde 4,39 g/MJ EM, obtenida en lechones en crecimiento desde 10 a 25 kg PV (Conde-Aguilera et al., 2011) a 2,81 g/MJ EM, en cerdos en el periodo de crecimiento comprendido entre 15 y 50 kg PV (Nieto et al., 2002) y más aún a 1,34 g/MJ EM en cerdos de 50 a 100 kg PV (Barea et al., 2007). La fase de crecimiento influye considerablemente en la intensidad del efecto del plano de alimentación sobre la formación de proteína corporal. Hemos asumido que en el cerdo Ibérico pesado ΔPD/ΔDE se aproxima a cero, como sucede en los genotipos convencionales. En conjunto, nuestros resultados muestran que cuando al cerdo Ibérico se le alimenta con dietas que presentan relaciones proteína/energía óptimas o subóptimas, la relación existente entre la retención de proteína en su organismo y la ingesta de EM desciende al aumentar el peso vivo del animal, siguiendo un patrón curvilíneo definido por la siguiente ecuación: ΔPD/ΔDE = 10,6 ± 0,46 – 2,20 ± 0,117 x In PV (medio); r2 = 99,4; RSD = 0,173; P < 0,03.

Estos resultados coinciden con los descritos por Black et al., (1986) y Bikker (1994) en cerdos convencionales, quienes obervaron descensos en la eficiencia marginal de la deposición proteica conforme el cerdo incrementa su peso vivo.

En la Figura 6 se resumen las características productivas del cerdo Ibérico desde la proximidad del destete hasta la finalización de su fase de acabado y las recomendaciones para la formulación de dietas equilibradas para cada periodo productivo. Las primeras corresponden a observaciones obtenidas con alimentación muy próxima a ad libitum (0,95 x ad libitum). Estas recomendaciones podrían ser de utilidad para otras razas porcinas autóctonas, de características similares a la raza Ibérica en cuanto a su crecimiento lento y tendencia a la acumulación corporal de grasa, de las que se desconocen por completo sus necesidades proteicas.

Conclusión

El análisis conjunto de los resultados que hemos expuesto en este artículo muestra una pérdida de eficiencia en el proceso de deposición de proteína al avanzar la edad del animal reflejada en el considerable descenso en la eficiencia marginal de deposición de proteína desde las etapas iniciales del crecimiento. Este proceso es mucho más acusado en el genotipo Ibérico, que no se

ajusta, por tanto, a los modelos de crecimiento establecidos para genotipos convencionales o magros. Ello justificaría el empleo de raciones de concentración proteica sensiblemente inferior con las que cubrir sus necesidades en este nutriente, que están sujetas a cambios dinámicos a medida que el animal evoluciona en su ciclo productivo. Esta práctica lleva implícita de una parte, beneficios ambientales, al disminuir el vertido innecesariamente elevado de efluentes nitrogenados al medio, y de otra, beneficios económicos, por la reducción del coste de los piensos con menor cantidad de ingredientes ricos en proteína, con frecuencia los más costosos. También han de tenerse en cuenta los beneficios en su salud y bienestar animal asociados a esta práctica, pues el exceso de proteína está directamente relacionado con problemas digestivos en lechones tras el destete. Así mismo, según resultados propios recientes, el exceso de este nutriente puede ser perjudicial para el metabolismo del calcio, esencial para el desarrollo del sistema óseo.

Deja un comentario