Resumen

El fin voluntario de la castración de machos porcinos se prevé próximamente en la UE. Pero los protocolos habituales de inmunocastración (IC) necesitan ser modificados para los machos Ibéricos debido a su largo ciclo vital. Nuestro grupo desarrolló un protocolo de 3 dosis que pretendemos ajustar a la cronología de la montanera, basándonos en la hipótesis de que la uniformidad de la condición corporal al inicio de la montanera intensificará y homogeneizará la atrofia testicular. Machos Ibéricos puros (n=35) fueron alimentados de forma restringida durante la pre-montanera como es habitual. De ellos, los machos Control (C; n=18) fueron inmunizados contra la GnRH a los 10,5, 12 y 13,5 meses (m) de edad, y los Tratados (T; n=17) a los 10,5, 11,5 y 13 m, alimentándose estos últimos ad libitum (AL) durante 15 días desde la 3ª dosis. Ambos grupos comenzaron la montanera a los 13,5 m, coincidiendo con la 3ª dosis de C y el fin del periodo AL de T, sacrificándose ambos a los 16 m. Para corroborar el efecto del nivel nutricional, otro grupo fue alimentado ad libitum durante el pre-cebo y cebo en sistema extensivo regular (Adlib; n=15 machos Ibérico x Duroc), inmunizándose a los 8, 9 y 11 m y sacrificándose a los 13 m (más temprano, debido al genotipo y alimentación). Los testículos y epidídimos fueron significativamente menores en los machos Adlib y T que en los C. Similarmente, las glándulas bulbouretrales fueron significativamente menores en los machos T que en los C. La grasa dorsal resultó negativa a androstenona y escatol en todos los animales. Los rendimientos de paletas, lomos y piezas de primera fueron significativamente mayores en los machos Adlib que en los C y T. En conclusión, el nivel nutricional puede ser modificado para mejorar la eficacia de la IC de los machos de cerdo Ibérico.

Introducción

La industria de jamón curado del cerdo Ibérico utiliza canales más pesadas y cerdos de mayor edad que la del cerdo blanco, debido a una tasa de crecimiento más baja, un sistema de alimentación diferente y las técnicas de curado del jamón. La castración se utiliza en el cerdo Ibérico para evitar el olor sexual en la carne, para alcanzar el deseado grado de cobertura grasa y de grasa intramuscular, así como para prevenir comportamientos agresivos y sexuales durante los largos periodos de crecimiento y finalización. Sin embargo, la castración de los cerdos machos se espera que sea voluntariamente prohibida en la mayoría de los países de la Unión Europea en un futuro cercano.

La inmunocastración mediante la inmunización contra la GnRH en un protocolo de doble dosis es reversible pero suficientemente prolongado para inhibir la secreción de testosterona y el olor sexual desde el principio del periodo de finalización en el cerdo blanco (Dunshea et al., 2001 Batorek et al., 2011). Sin embargo, estos protocolos deben ser modificados y adaptados al cerdo Ibérico debido a su largo ciclo de vida, que usualmente sobrepasa los 15 meses (m).

Dentro de un proyecto anterior (INIA, RTA-2010-0062-C02-02; 2011-2013), nuestro equipo de investigación ha desarrollado recientemente unos protocolos de inmunocastración a largo plazo específicos para machos y hembras de cerdo Ibérico prepuberales o adultos, en los cuales se usaron 3 dosis vacunales y los animales se sacrificaron a los 16 m de edad (Hernández-García et al., 2013, 2015; Martínez-Macipe et al., 2016). Esos protocolos fueron totalmente efectivos (100%) para las hembras. En cambio, la eficacia del tratamiento para los machos fue alta pero variable (80 a 100% dependiendo de las pruebas) y pareció ser afectada por diferentes factores como el nivel nutricional y el stress, que están íntimamente relacionados. Es más, la atrofia testicular fue altamente variable incluso en los animales sensibles al tratamiento. Entre esos tratamientos, en la inmunocastración tardía (pre-acabado) utilizamos las 3 dosis vacunales a los 11, 12 y 14 m, lo que resultó en un efecto suficientemente duradero para el sacrificio tardío a los 16 m de edad, aunque la aplicación de la última dosis coincidió con la mitad de la montanera, lo que representa una importante complicación en el manejo en extensivo. De otro lado, el peso y la condición corporal son usualmente heterogéneos al principio y al final de la montanera, y esto puede deberse a la competición jerárquica y el stress provocado por la restricción alimentaria requerida durante el largo período de pre-montanera. De hecho, la reducción de la ingesta alimentaria incrementa los problemas de conducta y la variación de la condición corporal y, si la restricción es severa, puede dar lugar a un incompleto crecimiento compensatorio durante la montanera (Daza et al., 2005). De todas formas, los cerdos Ibéricos no pueden ser alimentados ad libitum durante prolongados períodos debido a su condición de obesidad fisiológica. Sin embargo, el período ad libitum natural de la montanera podría reducir el stress derivado de la competición por la comida, y de este modo el efecto de la inmunocastración podría durar durante el periodo completo de montanera.

Así pues, nuestra hipótesis plantea que inducir una mayor homogeneidad de la condición corporal al principio de la montanera mejorará y homogeneizará la composición de la canal (con obvias ventajas comerciales y de manejo) y también mejorará la eficacia de la inmunocastración, de este modo potenciando y homogeneizando la atrofia testicular resultante. Como consecuencia, los objetivos de este estudio fueron los siguientes:

- Evaluar la eficacia de una nueva variante de inmunocastración tardía (pre-acabado) para machos de cerdo Ibérico en la que el protocolo de inmunización acaba justo al final de la pre-montanera a la vez que se aumenta la condición corporal mediante suplementación alimentaria, de forma que se evita la vacunación durante la montanera y los problemas de manejo asociados.

- Evaluar el efecto de esta nueva variante de tratamiento sobre la composición corporal y la calidad de la carne.

Materiales y métodos

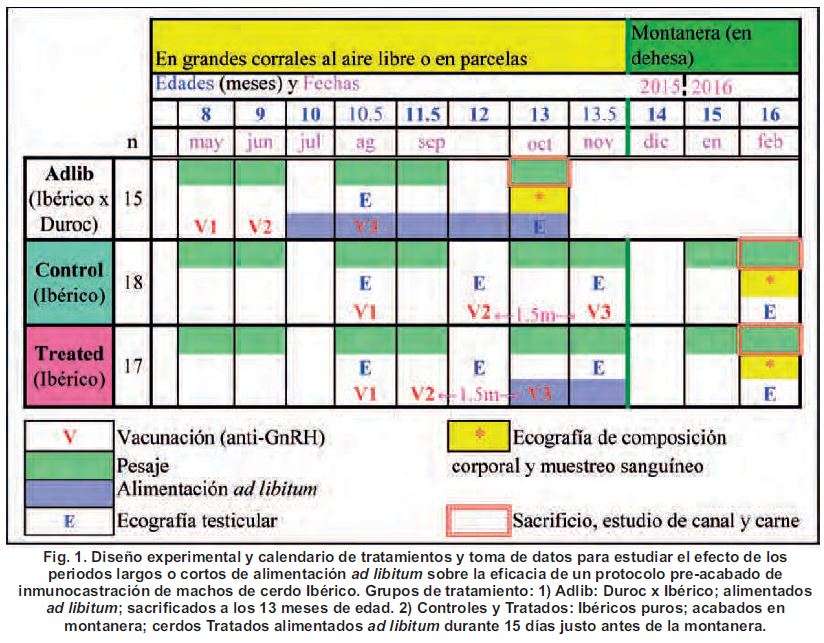

Para este estudio fueron utilizados 50 cerdos macho, 15 cruzados Ibérico x Duroc (IxD) y 35 Ibéricos puros (Ib). Después del destete, los lechones fueron criados al aire libre en grandes corrales y luego parcelas, y fueron alimentados con pienso comercial de crecimiento o acabado (según la edad), que se fue incrementando progresivamente desde 1 a 1,8kg/día desde el destete hasta los 115kg de peso o hasta los 13 meses de edad (lo que ocurriera primero). Después, los machos Ibéricos fueron engordados con bellota en montanera durante aproximadamente 3 meses. Los machos IxD fueron inicialmente tratados de la misma manera, pero, a los aproximadamente 10 meses de edad, fueron realojados en una parcela separada y alimentados con el mismo pienso comercial, pero ad libitum, hasta el final del periodo de acabado. Los cerdos Control (C; n=18 Ib) fueron inmunizados contra la GnRH (2 ml de Improvac, Zoetis-Pfizer, subcutáneamente, detrás de la oreja) a los 10,5, 12 y 13,5 m de edad, y los cerdos Tratados (T; n=17 Ib) fueron inmunizados a los 10,5, 11,5 y 13 m de edad (ver Figura 1), con un periodo de alimentación ad libitum de quince días que comenzó el día de la tercera dosis vacunal. De esta forma, el intervalo entre la segunda y la tercera dosis fue el mismo (1,5 m) para ambos grupos. A la primera vacunación, los cerdos C y T tuvieron un peso medio (±ET) de 85±1,5kg. Ambos grupos de tratamiento comenzaron el periodo de montanera a los 13,5 m y fueron sacrificados a los 16 m de edad, cuando el peso medio alcanzó los 155 kg. Con respecto a los 15 machos IxD (en adelante denominado Grupo Adlib), las dosis vacunales fueron aplicadas a los 8, 9 y 11 m de edad, el peso fue de 84±1,7kg a la 1ª dosis, y el sacrificio tuvo lugar a los 13 m de edad, debido, como era de esperar, a la mayor velocidad de crecimiento relacionada con el genotipo y el sistema de alimentación.

Los animales fueron pesados aproximadamente una vez al mes para hacer un seguimiento de su estado nutricional. Previamente al sacrificio, fueron ecografíados, utilizando una sonda de 3,5MHz y 12 cm de longitud, para determinar el grosor de la grasa dorsal y el área del lomo al nivel de la 10ª costilla (Ayuso et al., 2013). Para un seguimiento del tamaño y atrofia testiculares, se llevaron a cabo ecografías testiculares coincidiendo con las vacunaciones, así como ecografías pre-sacrificio. La misma sonda (3,5MHz, 12 cm) fue utilizada para el escaneado longitudinal y transversal de los testículos. Mediciones externas (longitudinal y transversal) fueron también llevadas a cabo con un calibre cuando la talla testicular era lo suficientemente grande. Un día antes del sacrificio, se extrajo sangre para analizar las concentraciones séricas de testosterona de todos los animales experimentales. El tracto reproductivo de todos ellos fue diseccionado después de sacrificio, y los testículos, los epidídimos y las glándulas accesorias (bulbouretral y vesícula seminal) fueron pesados y medidos. El volumen testicular fue determinado mediante una técnica de desplazamiento de agua desarrollada al efecto.

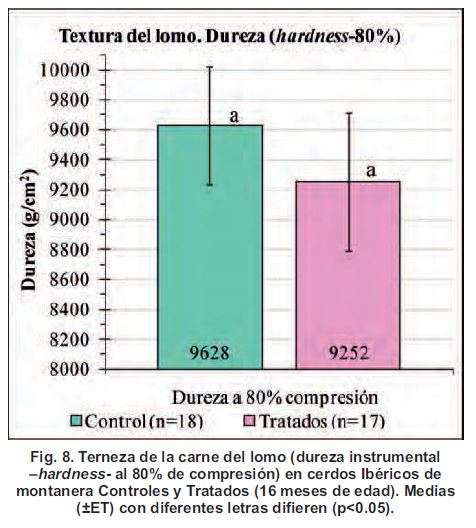

La canal y las piezas nobles (jamón, paleta y lomo) fueron pesados en la sala de despiece. Además, el espesor de la grasa dorsal y el área del lomo al nivel de la 10ª costilla fueron medidos, y muestras del lomo fueron tomadas para determinar el contenido de grasa intramuscular y la terneza (análisis de perfil de textura; TAXT2i texturometro con Warner-Bratzler shear blade; Stable Micro Systems). Finalmente, muestras de grasa dorsal (~10x15cm, con su espesor completo, de la zona lumbar trasera) fueron recogidas en la sala de despiece para ulterior determinación de contenido de androstenona y escatol (análisis HPLC según lo descrito por Batorek et al., 2012).

Resultados y discusión

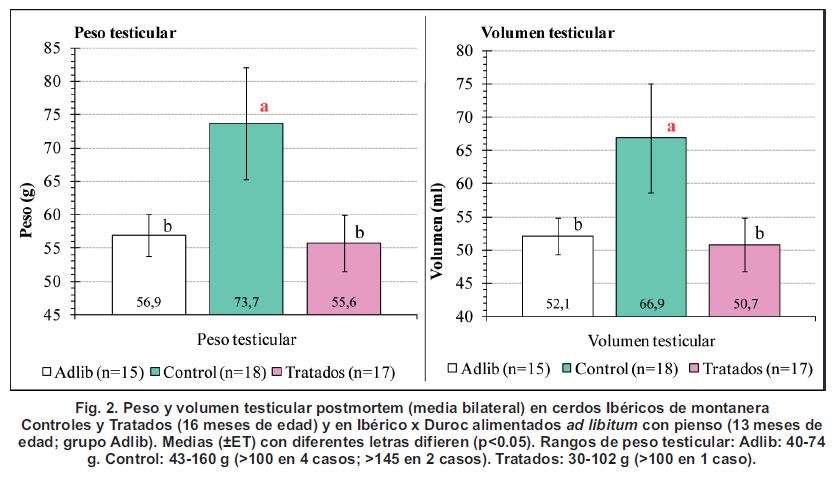

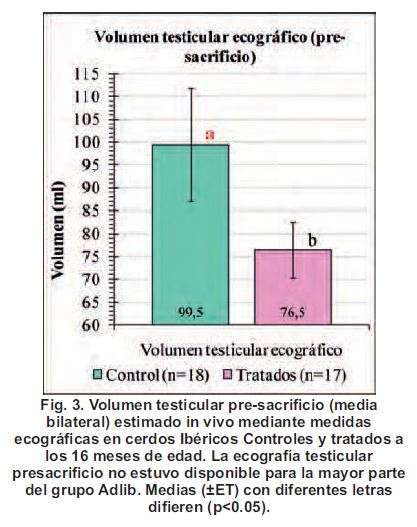

El peso y volumen testicular post-mortem (Fig. 2) y el peso los epidídimos (Fig. 4) fueron significativamente menores para el grupo Adlib que para los T y los C.

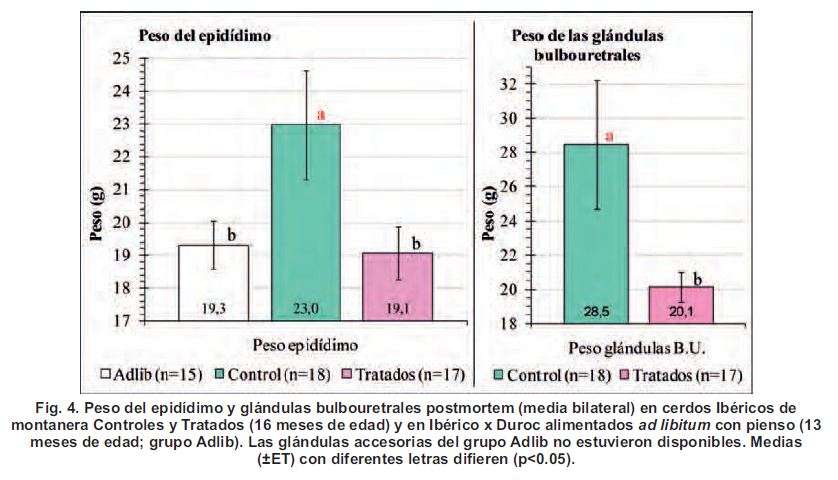

Similarmente, el volumen testicular ecográficamente estimado (Fig. 3) y el peso de las glándulas bulbouretrales (Fig. 4) fueron significativamente menores para T que para C. Los datos de testosterona en sangre no están todavía disponibles. Sin embargo, todas las muestras de grasa dorsal de los tres grupos fueron negativos para androstenona y escatol (<0,24μg/g y <0,01μg/g, respectivamente; datos no mostrados).

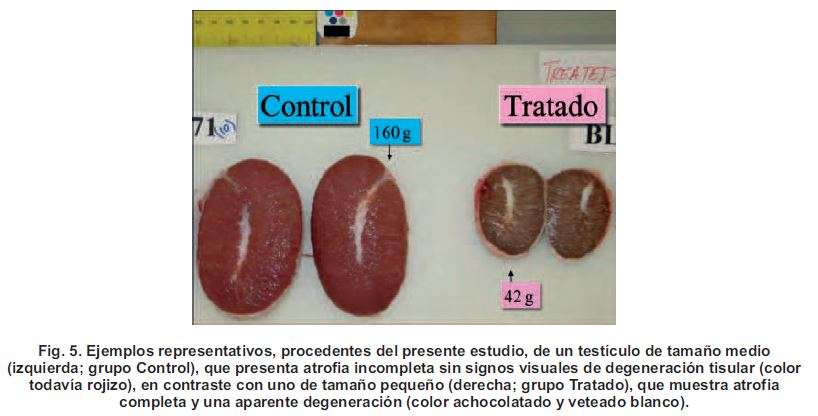

Así pues, todos los animales de los 3 grupos de tratamiento permanecieron inmunocastrados durante el periodo de finalización completo, que duró 3 meses, ya fuera cebo extensivo de campo (Adlib) o montanera (C y T). No obstante, el tratamiento (15 días de cebo ad libitum) mejoró la eficacia de la inmunocastración (T versus C), ya que la atrofia fue más intensa y uniforme, según se deduce de la morfometría del tracto reproductivo. De hecho, sólo 2 cerdos Control (ver pie de Fig. 2) tuvieron testículos cercanos a los 150g, peso que según nuestros anteriores estudios constituye la talla media (con respecto a los machos enteros de la misma edad, cuyos testículos suelen alcanzar los 250-300g) y representa el umbral para la detección de testosterona en la sangre. Además, en este estudio y los anteriores hemos observado que la inmunocastración tardía hace decrecer el tamaño testicular hasta aproximadamente los 150g y después, si sigue la atrofia intensificándose, ello va acompañado de un cambio aparentemente degenerativo en el parénquima, que se va tornando cada vez más de color achocolatado y con bandas aparentemente conjuntivas que le dan también aspecto marmóreo (Fig. 5). Esta “degeneración achocolatada y marmórea” podría indicar la irreversibilidad de la inmunocastración tardía, y en este sentido hemos iniciado una línea de investigación. El prolongado cebo ad libitum (grupo Adlib) tuvo un similar efecto, según indicó la morfometría del tracto reproductor. Así pues, todos los machos Adlib y Tratados tuvieron testículos pequeños (<150g), lo que representa un 100% de eficacia de la inmunocastración.

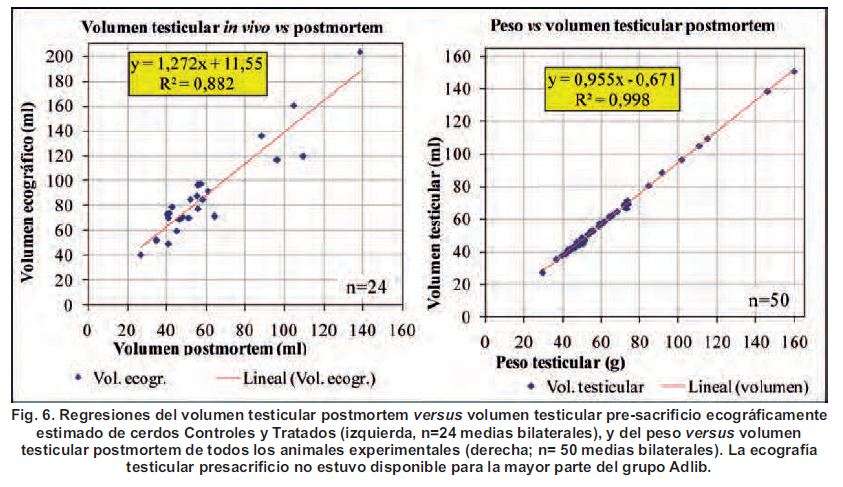

Hubo una alta correlación entre el peso y el volumen testicular (Fig. 5) medido mediante la técnica de desplazamiento de agua que desarrollamos. Una parecida correlación existió entre el volumen testicular ecográficamente estimado (mediante una fórmula matemática a partir del largo y el ancho) y el volumen postmortem medido mediante dicha técnica de desplazamiento de agua (Figs. 3 y 6).

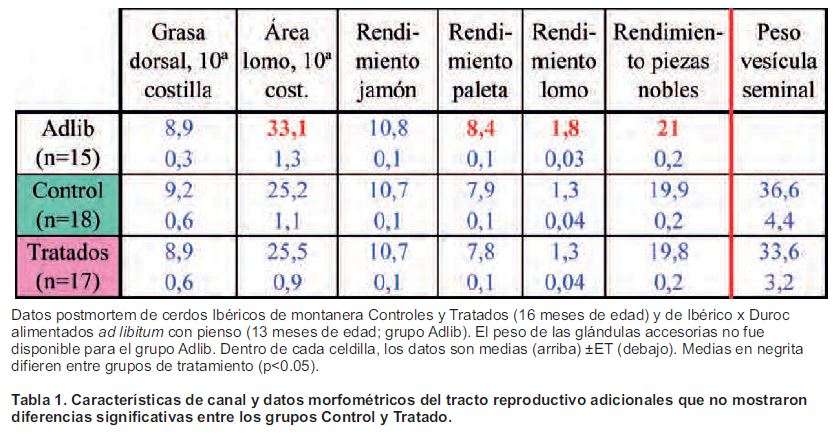

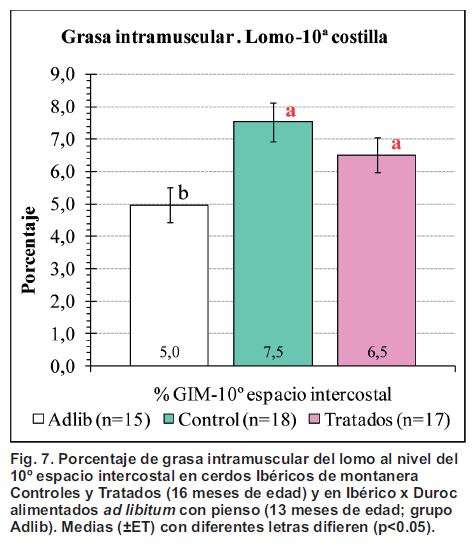

Los rendimientos de paletas, lomos y piezas nobles (con respecto al peso de la canal) fueron similares en C vs T pero significativamente mayores (como se esperaba) para el grupo Adlib (Tabla 1). Contraria e inesperadamente, el rendimiento de jamón fue similar para los 3 grupos (Tabla 1). El espesor de la grasa dorsal tampoco fue diferente entre grupos (Tabla 1). El grupo Adlib tuvo un menor porcentaje de grasa intramuscular que los machos C y T, probablemente debido al diferente sistema de acabado (Fig. 7). Además, todos esos valores, así como los de textura de la carne (Fig. 8), no parecieron diferentes de los valores usualmente publicados para los machos castrados quirúrgicamente (Tejerina et al., 2012), tal vez debido a que el periodo post-inmunización fue suficientemente largo (3 meses), contrariamente a lo que sucedió en nuestro reciente estudio (Martinez-Macipe et al., 2016), en el que hubo un periodo post-inmunización más corto.

Conclusiones

La alimentación no restringida, o un corto periodo de alimentación ad libitum estratégicamente programado, incrementaron la eficacia de la inmunocastración a largo plazo de los machos hasta el 100%, según mostraron la atrofia y degeneración testiculares, así como la ausencia de androstenona en la grasa. De otro lado, la grasa intramuscular y la terneza de la carne no parecieron ser peores que las de los castrados quirúrgicos, y además el tratamiento es totalmente compatible con el manejo en extensivo de los animales en la dehesa durante la montanera. En resumen, el nivel nutricional puede ser manipulado para mejorar la eficacia de la inmunocastración de los machos de cerdo Ibérico.

Autores

- Francisco I. Hernández García, Mercedes Izquierdo Cebrián, Ana I. del Rosario González, Miguel A. Pérez Rodríguez, Nicolás Garrido de la Osa. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológica de Extremadura (CICYTEX), Finca La Orden.

- Javier García Gudiño.IRTA. Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias.

Referencias

- Ayuso, D., González, A., Hernández, F., Corral, JM and Izquierdo, M. 2013. Prediction of carcass composition, ham and foreleg weights, and lean meat yields of Iberian pigs using ultrasound measurements in live animals. Journal of Animal Science. Vol 91, pag: 1884-1992.

- Batorek, N., Čandek-Potokar M., Bonneau M., Van Milgen J. 2012. Meta-analysis of the effect of immunocastration on production performance, reproductive organs and boar taint compounds in pigs. Animal: 6: 1130-1338.

- Daza, A., Mateos, A., Rey, A.I., López Bote, C.J. 2005.Effect of feeding level during the period previous to free-range fattening on growth and carcass characteristics in Iberian pigs. Spanish Journal of Agricultural Research, 3(4):387-395.

- Dunshea, F. R., C. Colantoni, K. Howard, I. McCauley, P. Jackson, K. A. Long, S. Lopaticki, E. A. Nugent, J. A. Simons, J. Walker and D. P. Hennessy. 2001. Vaccination of boars with a GnRH vaccine (Improvac) eliminates boar taint and increases growth performance. Journal of Animal Science 79:2524-2535.

- Hernández-García F.I., Juan L. Duarte, Miguel A. Pérez, Cristina Raboso, Ana I. Del Rosario, Mercedes Izquierdo. 2013. Successful long-term pre-pubertal immunocastration of purebred Iberian gilts reared in extensive systems. 8th International Congress on Mediterranean Pig. Ljubljana (Slovenia), October 2013. Acta Agriculturae Slovenica – Supplement 4:123-126.

- Hernández-García F.I., J.L. Duarte, J. García-Gudiño, A.I. del Rosario, M.A. Pérez, A. Dalmau, M. Izquierdo. 2015. Desarrollo de un protocolo prepuberal de inmunocastración para cerda Ibérica y evaluación en condiciones de campo. Sólo Cerdo Ibérico 34 (octubre):30-36.

- Martinez-Macipe, M., Rodríguez, P., Izquierdo, M., Gispert, M., Manteca, X., Mainau, E., Hernández, F.I., Claret, A., Guerrero, L., Dalmau, A. 2016. Comparison of meat quality parameters in surgical castrated versus vaccinated against gonadotrophin-releasing factor male and female Iberian pigs reared in free-ranging conditions. Meat Science 11:116-121.

- Tejerina, D., García Torres, S., Cava R. 2012. Water-holding capacity and instrumental texture properties of m. Longissimus dorsi and m. Serratus ventralis from Iberian pigs as affected by the production system. Livestock Science 148: 46–51.

Deja un comentario