RESUMEN

La eficiencia reproductiva tiene gran importancia en la producción porcina, siendo evaluada a través de diferentes parámetros productivos como el número de lechones por cerda y año, la tasa de parto, el número de lechones destetados, el peso al destete, etcétera. Estos índices pueden estar influenciados por varios factores, tanto ambientales como de manejo, y pueden mejorarse empleando biotecnologías reproductivas, como es el caso de la inseminación artificial poscervical (IAPC).

A finales de los años 90, se probaron nuevos catéteres de inseminación artificial porcina y se desarrolló la técnica IAPC, teniendo como objetivo mejorar la difusión genética y simplificar el trabajo reproductivo en la granja sin afectar los parámetros de producción.

En este trabajo se realiza una revisión de la técnica de la IAPC y las diferencias con la inseminación artificial convencional o cervical (IAC), como herramienta para la producción de lechones, teniendo como objetivo aumentar la eficiencia de los protocolos en el manejo reproductivo.

INTRODUCCIÓN

La inseminación artificial (IA) fue iniciada en la Unión Soviética en la década de 1920. Los avances continuaron en la siguiente década, con el diseño de los primeros diluyentes para aumentar la vida útil del semen a temperatura ambiente y el desarrollo de las dosis seminales.

El uso de semen refrigerado con un promedio de vida útil de 3-7 días utilizado para IA, ha aumentado en los últimos 30 años favoreciendo en muchos aspectos el mejoramiento genético y el control de enfermedades. Actualmente, es utilizado en más del 90% de las granjas del mundo (Knox, 2016). En los últimos años, la IA ha contribuido al desarrollo de nuevas biotecnologías relacionadas con la optimización de la técnica, el manejo del estro y la ovulación de la cerda (Falceto, 2018).

Varios fueron los factores que ayudaron a la implementación de la IA, entre ellos están: la especialización del sector porcino, las innovaciones en los materiales, los programas de mejoramiento genético y la eficiencia de los centros de inseminación artificial en la producción de dosis seminales (Fitzgerald et al., 2008; Wilson, 2012; Knox, 2016).

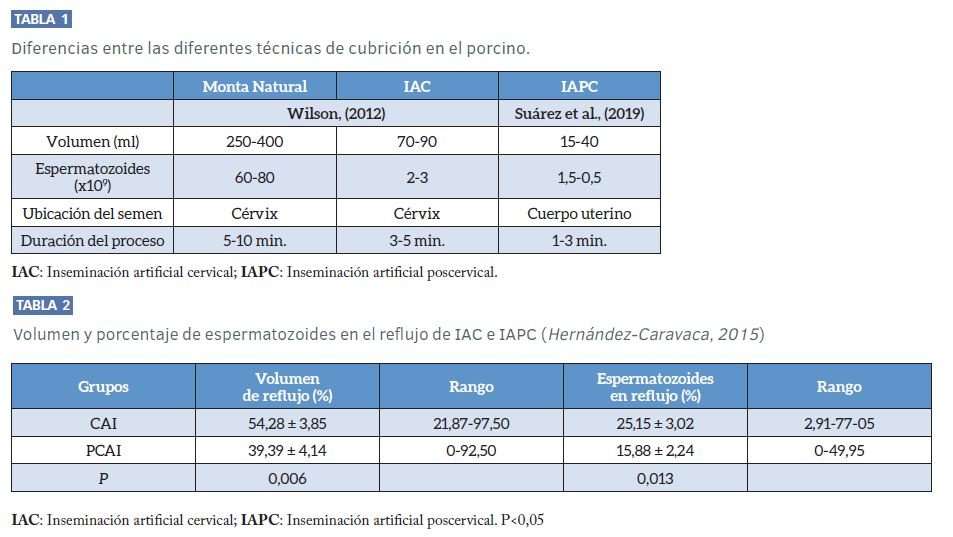

Desde los inicios de la IA siempre se presentó como uno de los objetivos principales el manejo eficiente del verraco en los centros de inseminación (Roca et al, 2016). En la recolección de semen de un verraco adulto se puede obtener un volumen seminal de 250-300 ml con una concentración de 70-110×109 de espermatozoides, produciendo entre 20-25 dosis seminales para la inseminación cervical (IAC), siendo la inseminación postcervical (IAPC), una técnica innovadora para reducir el volumen y la concentración espermática, produciendo más de 50 dosis por eyaculado (Wilson, 2012; Hernández-Caravaca, 2015).

Cabe mencionar que existen algunas limitaciones en el uso de las técnicas de IA y en la reducción de la concentración de espermatozoides en las dosis seminales que pueden afectar a los parámetros reproductivos. Algunas de ellas son las características anatómicas del cérvix y de los cuernos uterinos representando barreras 0siológicas, junto a que la cerda no tiene un eficiente transporte espermático hasta la unión útero-tubárica. La vida útil de los ovocitos es de 8 horas y la vida de los espermatozoides en el oviducto es de aproximadamente 24 horas en las multíparas y 16 horas en nulíparas. Además, los espermatozoides están expuestos a la acción fagocitaria de las células polimorfonucleares del útero y a la aparición del reflujo como respuesta fisiológica de eliminación del aparato genital. Por ello es necesario que las condiciones de inseminación deban ser óptimas para no afectar a la fertilidad (Bortolozzo et al., 2015; Kirkwood y Kauffold, 2015; Falceto, 2018).

CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA TÉCNICA IAC Y IAPC

El principal objetivo de la IA es tener la población adecuada de espermatozoides en la unión istmo-ampolla del oviducto (aproximadamente 10.000), donde se realizará la fecundación durante el periodo periovulatorio. Muchos son los bene0cios que se obtienen utilizando la IAPC como son la higiene, la reducción del reflujo, el mejoramiento genético y la optimización de las dosis seminales. Esto ha permitido tener resultados similares o incluso mejorar los índices reproductivos de la IAC (Hernández-Caravaca, 2015; Ternus, 2017; Suárez-Usbeck et al., 2019).

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CERVICAL

Actualmente, las granjas porcinas de todo el mundo utilizan en su mayoría la IAC después de la detección del celo.

En el mercado existen varios tipos de catéteres (espiral, espuma o de multianillo) con una dimensión de 50-60 cm de largo. La ubicación de este catéter es en la porción vaginal del cérvix; si es espiral se debe girar en sentido antihorario para llegar al punto correcto (Fitzgerald et al., 2008, Falceto, 2018). La aplicación del semen en esta técnica es de 2 o 3 dosis seminales con un intervalo de 12-24 horas en cada celo de la cerda, con una concentración 1,5-4×109 células espermáticas en un volumen de 80-100 ml conservado en refrigeración a 17°C por un plazo máximo de 3-7 días según el diluyente utilizado (Hernández-Caravaca, 2015; Falceto, 2018; Garcia-Vasquez et al., 2019).

El tiempo que dura entre la colocación del catéter y la aplicación del semen es aproximadamente 3-5 minutos. Una práctica común en las granjas es inseminar con un verraco por delante de la cerda para su estimulación (Hernández-Caravaca, 2015; Suárez et al., 2019).

Durante la IAC se ha reportado que, después de 1 a 2 horas, en el 25-45% de las inseminaciones existe la presencia de reflujo y pérdida de semen posinseminación. Este es debido a las contracciones uterinas provocadas como defensa del útero ante un cuerpo extraño, sumado a otros factores propios de la cerda y a que no existe la “tapioca” producida por las glándulas accesorias del verraco y que sirve como tapón en el cérvix durante la monta natural (Fitzgerald et al., 2008; Wilson, 2012; Hernández-Caravaca, 2017).

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POSCERVICAL

A finales de los años 90, se despertó un gran interés por desarrollar nuevas técnicas que permitieran depositar el semen en el cuerpo uterino utilizando una menor concentración de espermatozoides y un menor volumen de semen, y todo ello sin afectar la productividad (Hernández-Caravaca et al., 2017). Las primeras investigaciones en campo publicadas utilizando la IAPC fueron realizados por los investigadores Watson y Behan (2002), considerándose hasta la fecha uno de los trabajos más consistentes por el diseño experimental planteado (n=3.200 cerdas). Sin embargo, es Hancock en 1959 quien describió por primera vez la técnica de IAPC, aunque sus resultados fueron ignorados hasta inicios del siglo XXI.

Existen varios estudios realizados en muchos países como España, Francia, Italia, Hungría, EE.UU., Brasil y México, que demuestran que con la técnica de IAPC mejora la eficiencia en el manejo reproductivo y abre oportunidades para el desarrollo de nuevas biotecnologías (de Alba, 2013; Garcia-Vasquez et al., 2019; Suárez et al., 2019)

La principal diferencia con la técnica IAC es el uso de una cánula flexible de aproximadamente 72-80 cm de largo, que se inserta en el catéter intracervical con el objetivo de atravesar la barrera anatómica de los pliegues del cérvix y llegar al cuerpo uterino donde se depositará el semen (Falceto, 2018; Ulguim et al., 2018). El uso de esta técnica hace que el personal deba estar bien formado en el correcto manejo de la IA para evitar lesiones en el cérvix, o en el cuerpo del útero, que puedan producir infecciones uterinas u otras incidencias (Knox, 2016; Suárez et al., 2019).

RESULTADOS DE LA IAPC

Con esta técnica se pueden obtener mejoras en la tasa de partos en comparación con la IAC, aunque su principal objetivo es la e2ciencia en la producción de semen para mejoramiento genético, reducción del reflujo y la reducción del tiempo en el proceso de la técnica (Falceto, 2018; Suárez-Usbeck et al., 2019) (Tabla 1 y 2).

En el año 2014, Sbardella publicó un estudio donde compararon la eficiencia entre IAC e IAPC en cerdas primíparas, obteniendo resultados similares de fertilidad y prolificidad.

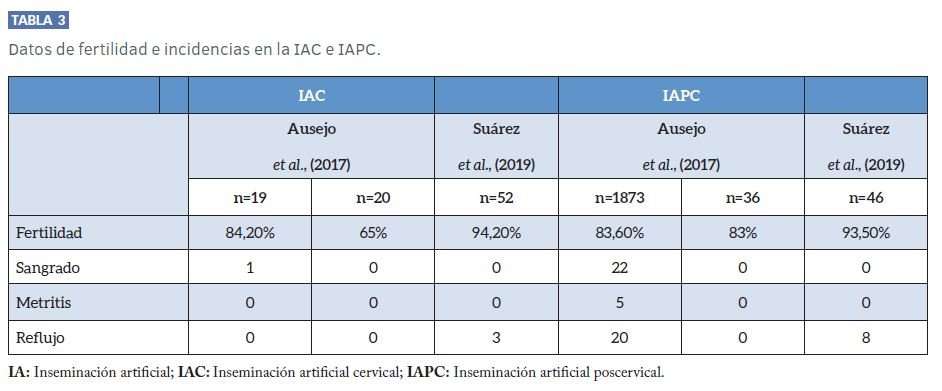

Además, existen trabajos con resultados contradictorios, sobre si el uso del verraco durante de la IAPC puede mejorar la fertilidad (Knox, 2016; Garcia-Vasquez et al., 2019). Hernández-Caravaca (2015) observó que existe menor porcentaje de reflujo con IAPC que con IAC, indicando que es una técnica muy segura y recomendable para los programas reproductivos (Ausejo et al., 2017; Suárez et al., 2019), (Tabla 3).

LIMITACIONES EN EL USO DE LA IAPC

Una de las limitaciones en el desarrollo de esta técnica al inicio fue que no se podía utilizar en cerdas nulíparas, aunque en los últimos años se ha demostrado con el diseño de nuevos catéteres que es posible realizar IAPC en hembras jóvenes.

Otro factor limitante es la higiene durante la inseminación, ya que el cuerpo del útero es más sensible a las infecciones que el cérvix. También esta técnica se asocia a la presencia de sangrado durante la IA, observando un porcentaje menor en las multíparas (2-9%) que en primíparas o nulíparas (15-23%), aunque esto puede ser debido a la falta de formación del personal (Gracia-Vásquez et al; Suárez et al., 2019).

APLICACIÓN DE LA IAPC EN NULÍPARAS

La aplicación de la IAPC en nulíparas actualmente es muy limitada, por no decir nula (Hernández-Caravaca et al., 2017; Ulguim et al., 2018). En un trabajo previo de Hernández-Caravaca et al., (2012), se comprobó que sólo en el 25% de las cerdas nulíparas se podía realizar la IAPC con los catéteres que actualmente se utilizan para cerdas multíparas.

Las nulíparas representan del 16 al 20% del censo en la granja, siendo responsables aproximadamente del 13% de los lechones nacidos (Bortolozzo et al., 2015; Hernández-Caravaca et al., 2017). Por lo tanto, se debe de intensificar los estudios en esta fase reproductiva para alcanzar un mayor número de hembras inseminadas con IAPC.

Actualmente hay trabajos que están estudiando las diferencias de las técnicas IA en nulíparas utilizando diferentes catéteres y sondas en relación con el paso de la sonda, reflujo, tiempo de inseminación y parámetros reproductivos.

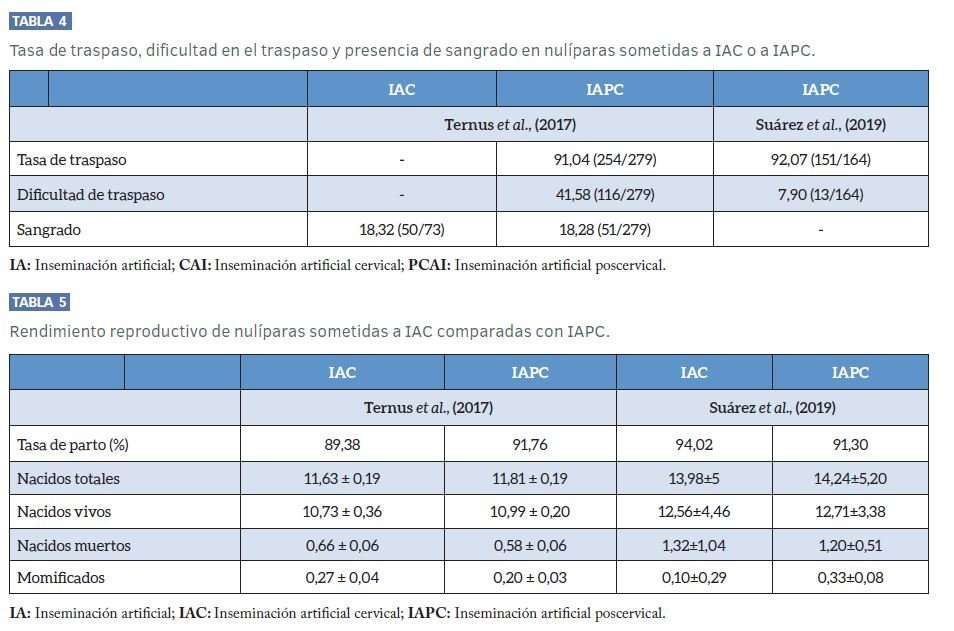

Como son los trabajos realizado por Ternus et al (2017) en Brasil, donde se utilizaron cerdas nulíparas (n=280) para evaluar la técnica IAPC, utilizando una sonda postcervical no comercial y creada por este grupo de investigación. Se analizó la tasa de éxito en el traspaso del cérvix y parámetros reproductivos de las nulíparas inseminadas con el método de IAPC, observando que existe un alto porcentaje de cerdas nulíparas que dejan sin di6cultad el paso de la sonda por el cérvix con bajos porcentajes de problemas que afecten los parámetros reproductivos (Tablas 4 y 5).

Por último cabe mencionar que en los programas reproductivos utilizando la IAPC, todavía se requieren dos inseminaciones, por lo que, junto con la inducción de la ovulación con análogos de la GnRH, son los objetivos de varias investigaciones para reducir el número de inseminaciones por celo y seguir mejorando en la eficiencia reproductiva (Wilson, 2012; Rodríguez-Martínez, 2014). Los trabajos realizados por Baroncello (2017) y Knox (2016), demuestran que la IAPC junto con la sincronización del celo e inducción de la ovulación son dos opciones excelentes para los futuros protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IAPC

- Ventajas

- Eficiencia en la producción de dosis seminales.

- Selección de verracos de alto valor genético.

- IA más rápidas.

- Reducción del reflujo.

- Mayor higiene en la técnica.

- Camadas homogéneas.

- Desventajas

- No aumenta los parámetros reproductivos.

- Dificultad de utilizar en algunas hembras nulíparas.

Se debe tomar en cuenta que, para esta técnica, se debe instruir al personal para el uso correcto del catéter, usar el catéter propio de IAPC en cerdas nulíparas y por último realizar una correcta higiene durante la IA, ya la cánula llegará hasta el cuerpo del útero teniendo mayor probabilidad de provocar infecciones uterinas.

CONCLUSIONES

La aplicación de la biotecnología reproductiva en la cría porcina está perfeccionando cada día las nuevas herramientas que están en manos de los productores, mejorando así los parámetros reproductivos mediante técnicas como es el caso de la inseminación artificial poscervical. En un futuro cercano se utilizará la IAPC en la mayoría de cerdas nulíparas, además de poder inducir la ovulación para realizar una sola inseminación por cerda en celo e incluso utilizar semen congelado o sexado. Todos estos avances son útiles para desarrollar nuevas estrategias reproductivas en el sector porcino. Se concluye que la IA poscervical en las cerdas es simple, efectiva y segura.

Autores

- Andrés Suárez Usbeck, Olga Mitjana Nerín, María Victoria Falceto Recio. Departamento de Patología Animal, Área de Reproducción y Obstetricia, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, España.

Bibliografía

- Ausejo R, Mendoza N, Dahmani Y, Mitjana O, Falceto MV (2017). Effect of incidents associated to post-cervical artificial inseminationon reproductive. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 21(2), 1311–477.

- Baroncello E, Bernardi ML, Kummer AD, Wentz I, Bortolozzo FP (2017). Fixed-time post-cervical artificial insemination in weaned sows following buserelin use combined with/without eCG. Reproduction in Domestic Animals, 52(1), 76–82.

- Bortolozzo FP, Menegat MB, Mellagi APG, Bernardi ML, Wentz I (2015). New Artificial Insemination Technologies for Swine. Reproduction in Domestic Animals, 50(2), 80–4.

- Dallanora D, Mezalira A, Katzer LH, Bernardi ML (2004). Reproductive performance of swine females inseminated by intrauterine or traditional technique. Pesq. Agropec. Bras, 39(8), 815-19.

- De Alba Romero (2013). La inseminación intrauterina en cerdas. Avances en tecnología porcina; Vol 10, 101, 16-24.

- Fitzgerald RF, Jones GF, Stalder KJ (2008). E3ects of intrauterine and cervical artificial insemination catheters on farrowing rate and litter size. Journal of Swine Health and Production, 16(1), 10–15.

- Falceto R (2018). Inseminación artificial y manejo hormonal de la cerda. Editorial Servet. Zaragoza, España.

- García-Vázquez FA, Mellagi APG, Ulguim RR, Hernández-Caravaca I, Llamas-López PJ, Bortolozzo FP (2019). Post-cervical artificial insemination in porcine: The technique that came to stay, Theriogenology 129, 37-45.

- Hernández-Caravaca I (2015). Productive output of post-cervical insemination in porcine. Study of sperm selection in the female genital tract through back/ow analysis. Doctoral dissertation. Universidad de Murcia.

- Hernández-Caravaca I, Izquierdo-Rico MJ, Matás C, Carvajal JA, Vieira L, Abril D, García-Vázquez FA (2012). Reproductive performance and back8ow study in cervical and post-cervical artificial insemination in sows. Animal Reproduction Science, 136(1–2), 14–22.

- Hernández-Caravaca I, Llamas-López PJ, Izquierdo-Rico MJ, Soriano-Úbeda C, Matás C, Gardón JC, García-Vázquez FA (2017). Optimization of post-cervical artificial insemination in gilts: Effect of cervical relaxation procedures and catheter type. Theriogenology, 90, 147–52.

- Kirkwood RN, Kau3old J (2015). Advances in Breeding Management and use of ovulation induction for fixed-time AI. Reproduction in Domestic Animals = Zuchthygiene, 50, 85–9.

- Knox RV (2016). Artificial insemination in pigs today. Theriogenology, 85(1), 83–93.

- Roca J, Parrilla I, Bolarín A, Martínez E, Rodríguez-Martínez H (2016). Will AI in pigs become more efficient. Theriogenology, 86 (1); 187-93.

- Rodríguez-Martínez H (2014). Current status and perspectives of artificial insemination in pigs artificial insemination: the most successful reproductive. Biotechnology, 2–11.

- Sbardella PE, Ulguim RR, Fontana DL, Ferrari CV, Bernardi ML, Wentz I, Bortolozzo FP (2014). The post-cervical insemination does not impair the reproductive performance of primiparous sows. Reproduction in Domestic Animals, 49(1), 59–64.

- Serret CG, Alvarenga MVF, Cória ALP, Dias CP, Corcini CD, Corrêa MN, Deschamps JC (2005). Intrauterine artificial insemination of swine with different sperm concentrations, parities, and methods for prediction of ovulation. Animal Reproduction Science, 9, 250–6.

- Suárez A, Mitjana O, Tejedor T, Falceto MV (2019). Evaluation of reproductive performance and incidences in post-cervical comparing with cervical insemination in nulliparous. AIDA-ITEA XVIII Jornadas sobre producción animal.

- Suárez-Usbeck A, Mitjana O, Tejedor MT, Bonastre C, Moll D,Coll J, Falceto M (2019). Post-cervical compared with cervical insemination in gilts: reproductive variable assessments. Animal Reproduction Science, 106207.

- Ternus EM, Vanz AR, Lesskiu PE, Preis GM, Serafini L, Consoni W, Cristani J (2017). Reproductive performance of gilts submitted to post-cervical artificial insemination. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, 69(4), 777–84.

- Ulguim R, Vier CM, Betiolo FB, Sbardella PE, Bernardi ML, Wentz I, Mellagi AP, Bortolozzo FP 2018. Insertion of an intrauterine catheter for post-cervical artificial insemination in gilts: a case report introdução do cateter intrauterino para insemina ção artiifcial pós-cervical em leitoas: um relato de caso 2883–8.

- Watson PF, Behan JR (2002). Intrauterine insemination of sows with reduced sperm numbers: results of a commercially based field trial. Theriogenology, 57, 1683–93.

- Wilson ME (2012). Differences in mating between a boar, traditional artificial insemination, and post cervical insemination. In London Swine Conference (pp. 45–53).

Deja un comentario