Ante la demanda creciente por el desarrollo de sistemas de producción porcina más sustentable, el uso de los forrajes en las dietas de cerdos en crecimiento y engorde vuelve a ser un tema de interés (Pietrosemoli & Tang 2020, Sorensen & Schrader 2019). Si bien se ha demostrado que estos alimentos proveedores de fibra contribuyen a mejorar la salud intestinal y favorecen el bienestar de los animales (Chen et al. 2020, Zhao et al. 2018), ha quedado señalado que la fibra deprime la digestibilidad de la materia orgánica y por lo tanto el aporte de nutrientes y de energía en estas dietas (Wang et al. 2016, Ivarsson et al. 2012). La fracción fibrosa agrupa los componentes de la pared celular de los vegetales quedando limitada su cuantificación por el método usado para la determinación (Bach Knudsen 2001). El método de los detergentes (Van Soest et al. 1991), cuantifica principalmente la fracción insoluble de la pared celular compuesta por hemicelulosas insolubles, celulosas y lignina dejando sin cuantificar las pectinas, mucílagos, gomas y β-glucanos (Grieshop et al. 2001). Estos componentes son cuantificados cuando la pared celular se analiza por el método enzimático-gravimétrico (AOAC 2012) a partir del cual se cuantifica la fibra dietaria total con sus componentes solubles e insolubles brindando más información sobre la disponibilidad de la pared. De acuerdo con la cantidad de fibra soluble y fibra insoluble será el grado de fermentación y producción de ácidos grasos volátiles proveedores de energía para el animal (Bach Knudsen et al. 2015, Zijlstra et al. 2012). Se han reportado valores menores al 50% para la digestibilidad de la fibra insoluble (Urriola et al. 2010, Wenk 2001), y valores de 92% para la fibra soluble (Urriola et al. 2010). También es posible esperar diferencias en la digestibilidad del nitrógeno (N), atribuido a una mayor actividad bacteriana en el intestino grueso, incrementando las pérdidas de N en heces (Grieshop et al. 2001). Por otro lado, se sabe que la digestibilidad de nutrientes y energía de los ingredientes de dietas ricas en fibra podría verse afectada por el peso vivo (PV) de los cerdos (Pu et al. 2020, Jha & Berrocoso 2015). La alfalfa y la achicoria son forrajes utilizados en las dietas de cerdos, ingredientes que tienen diferentes composiciones químicas y características físicas de las fracciones de fibra. La fibra dietaria de la alfalfa es rica en fracciones de fibra insoluble (Bach Knudsen 1997) mientras que la fibra dietaria de la achicoria tiene más alta las fracciones de fibra más soluble (Sun et al. 2006, Ivarsson 2012). No se encontraron estudios centrados en los efectos interactivos del peso corporal y las fuentes de fibra de los forrajes sobre la digestibilidad de los nutrientes en cerdos en crecimiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue investigar los efectos del peso vivo y las fuentes de fibra sobre la digestibilidad de los componentes de la fibra y el balance nitrogenado de cerdos en crecimiento alimentados con dietas que contienen niveles crecientes de alfalfa o achicoria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los procedimientos experimentales y las condiciones de cuidado de los animales fueron aprobados por el Comité de Ética de Experimentación Animal de la Universidad de la República, Uruguay.

Se realizó una secuencia de 3 pruebas de digestibilidad y metabolismo in vivo en la Estación de Pruebas de Porcinos, de la Facultad de Agronomía (Montevideo) desde enero a abril de 2016. Se utilizaron 9 cerdos, machos castrados, genéticamente homogéneos, (cruzamiento de madres Large White x Landrace y padre híbrido terminal) provenientes del mismo establecimiento. Los animales fueron pesados al inicio y al final de cada prueba y recibían una cantidad de alimento calculada para cubrir los requerimientos de Energía Metabolizable (EM) y Lisina digestible ileal aparente (LIDA) para el mantenimiento y crecimiento de acuerdo con una ganancia diaria esperada (NRC 2012). Los forrajes evaluados fueron: alfalfa (Medicago sativa var. Chaná); y achicoria (Cichorium intybus var. Lacerta), seleccionadas por su diferente contenido de fibra soluble (FS). En cada prueba de digestibilidad se evaluó un nivel de inclusión de forraje para cada fase de peso (F) correspondiendo la prueba 1 al nivel de inclusión del 10% de forraje en dietas ofrecidas a cerdos en la fase de peso entre 40 y 60kg (F1), prueba 2 al nivel de inclusión del 20% de forraje en dietas ofrecidas a cerdos en la fase de peso entre 60 y 80kg (F2) y prueba 3 al nivel de inclusión del 30% de forraje en dietas ofrecidas a cerdos en la fase de peso entre 80 y 100kg (F3). Los tratamientos evaluados fueron: dieta testigo T0 (maíz, harina de soja y núcleo vitamínico-mineral); dieta con inclusión de alfalfa (T1) con los mismos ingredientes de T0 y alfalfa; dieta con inclusión de achicoria (T3) con los mismos ingredientes de T0 y achicoria. Los animales fueron alojados en bretes individuales equipados con comedero tipo batea y bebedero tipo chupete donde recibían la dieta experimental y fueron pesados semanalmente hasta alcanzar el peso promedio de la F momento en el que fueron subidos a las jaulas metabólicas. Las jaulas estaban equipadas con comedero tipo batea y bebedero automático tipo chupete, con recipientes separados para la recolección de heces y de orina, ubicadas en una sala con temperatura adecuada al rango óptimo recomendado en función al peso vivo (NRC 2012) y un ciclo de luz-oscuridad de 12h. El tiempo de duración para cada prueba fue de 11, 8 y 7 días, siendo 6, 3 y 2 los días de adaptación a la jaula y 5 días de recolección de heces y orina para la prueba 1, 2 y 3 respectivamente. La dieta fue suministrada en dos partes iguales a las 9:00am y 3:00pm. Para cada prueba y tratamiento se tomaron muestras diariamente del alimento ofrecido, formando una muestra compuesta. A primera hora de la mañana se retiraba el rechazo, se identificaba por fecha y animal. Todas las muestras fueron conservadas a -20°C para su posterior análisis químico. La totalidad de las heces se recolectaron diariamente, se pesaron y conservaron en bolsas plásticas a -20ºC. Al finalizar cada prueba, las heces se homogeneizaron y se tomaron muestras de 500g para su análisis en el laboratorio. La orina se colectó en baldes plásticos conteniendo 30ml de HCl ppa 6 Normal. Diariamente se midió el volumen excretado y se tomaron submuestras correspondientes del 5% del volumen total las cuales se conservaron a -20ºC hasta su análisis en laboratorio.

Los análisis químicos se realizaron en el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía. En los forrajes, en las dietas y en las heces se realizaron las determinaciones de: Materia seca (MS), Cenizas (C), Nitrógeno (N), y Fibra Detergente Neutro (FDN) de acuerdo con la metodología descripta en AOAC 2012 (Ref: 934.01; 942.05; 988.05; 920.39; 2002.04; respectivamente). Se utilizó el método enzimático-gravimétrico para la determinación de Fibra dietaria (FD), y Fibra insoluble (FI) de forrajes, dietas y heces. (AOAC 2012; 985.29, 993.19, 991.42). En la orina se determinó N. La fibra soluble fue calculada por la diferencia entre FD y FI. Las variables estudiadas fueron: digestibilidad aparente de la materia orgánica (DAMO), de la fibra detergente neutro, (DAFDN), fibra dietaria (DAFD), fibra insoluble (DAFI) y fibra soluble (DAFS). Se calculó el coeficiente de digestibilidad aparente a partir de la siguiente ecuación:

- Coeficiente de digestibilidad (DA) = (nutriente ingerido – nutriente en heces) /nutriente ingerido.

Para evaluar la utilización de nitrógeno las variables analizadas fueron: consumo de nitrógeno, excreción de nitrógeno en heces, excreción de N en orina, retención de nitrógeno (RN) y el valor proteico neto (VPN) de las dietas experimentales. Los indicadores de retención de nitrógenos fueron calculados como:

- Retención de Nitrógeno (RN) = N ingerido – N heces – N orina.

- Valor Proteico Neto (VPN) = (N ingerido – N heces – N orina) / N ingerido.

Las variables fueron analizadas utilizando PROC MIXED del paquete estadístico SAS (versión 9.1.3, 2006). El modelo incluyó el efecto tratamiento, la fase y sus interacciones. La correlación entre medidas repetidas se ajustó mediante un modelo autoregresivo de orden 1. Se realizaron contrastes ortogonales comparando las medias de los tratamientos con forrajes con la media del testigo (Contraste 1: C1) y las medias de los tratamientos con forrajes entre sí (contraste 2: C2). Para todas las pruebas estadísticas se usó un nivel de significancia de 5%.

RESULTADOS

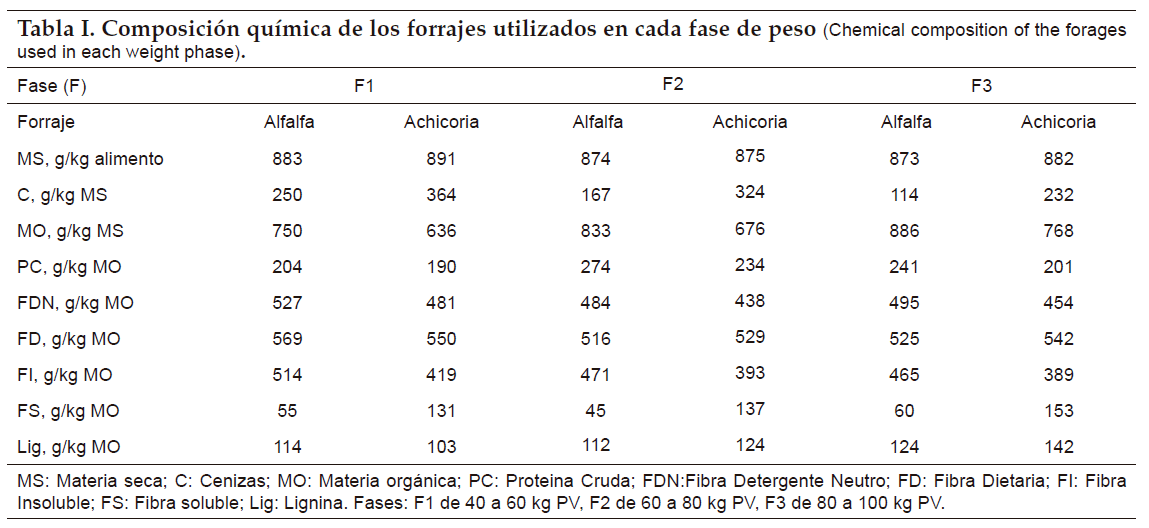

Los cerdos no mostraron señales de problemas de salud durante el experimento. La información de composición de los forrajes (Tabla 1) y de las dietas (Tabla 2) se presenta en relación con la concentración de MO, debido al elevado contenido de cenizas que presentó el forraje de achicoria para este experimento.

La fibra analizada como FDN, FI registró valores superiores en el forraje de alfalfa con respecto al forraje de achicoria, mientras que el mayor contenido de FS fue cuantificado en el forraje de achicoria, superando 2,5 veces el valor registrado en el forraje de alfalfa. Como resultado de la inclusión de los forrajes en las dietas experimentales (T1 y T2) en sustitución del maíz y la harina de soja, se vieron incrementos en las concentraciones de fibra comparado a T0, principalmente en los niveles de inclusión del 20 y 30%. Del mismo modo quedó de manifiesto en las dietas, las diferencias observadas en la composición de la fibra de los forrajes, donde T2 mostró una mayor concentración de FS con respecto a T0 y T1. En tanto que, la menor proporción de harina de soja es compensado por la concentración proteica de los forrajes, alcanzando en T1 y T2 niveles numéricamente mayor de N respecto a T0.

El consumo de MO fue diferente entre tratamientos, en la F1, siendo la dieta con inclusión de forraje de alfalfa la que presentó el menor registro respecto a T0 (P=0,005) y a T2 (P=0,017). Para la F2 y F3 el CMO fue similar entre tratamientos (P=0,081; P=0,051 respectivamente), donde los animales consumiendo las dietas con forrajes presentaron valores de consumo inferiores a los ofrecidos (Tabla 3). Si bien se cumplió el protocolo experimental, subiendo los animales a las jaulas con el peso dentro del rango establecido para cada fase, los animales que recibieron la dieta con alfalfa (T1), cuantitativamente tuvieron el peso medio menor en F1 y significativamente diferente al finalizar la F2 respecto a los animales de T0 (P=0,011) y respecto a los animales de T0 (P=0,006) y T2 (P=0,021) al finalizar F3. Diferente fue la respuesta de los animales que recibieron las dieta T2 los que obtuvieron un peso final similar al de los animales recibiendo la T0 ((P=0,41). Fue diferente el consumo de FDN en el nivel de inclusión del 20 (F2) y 30% (F3) de forraje, donde T1 fue superior a T0 para la F2 (P=0,007) y superior a T0 y a T2 en la F3 (P=0,003), mientras que para el consumo de fibra determinada como FD, fueron diferentes y superiores los valores en T2 respecto a T0 para todas las fases (P<0,005) y a T1 para la F1 (P=0,005) y para la F3 (P=0,001). En la F2 el CFD fue similar entre las dietas con forrajes (P=0,558). En correspondencia a la composición de la fibra de los forrajes y el CMO registrado para cada fase en este experimento, quedó de manifiesto diferencias en el consumo de fibra insoluble (CFI) y de fibra soluble (CFS). En todas las fases de evaluación, el CFS fue superior para la dieta que incluía el forraje de achicoria respecto al CFS en T0 y en T1 (P=0,001) mientras que para el CFI no hubo diferencias entre las dietas en la F1 (P=0,132), pero con un registro de CFI superior en la F2 para el T1 (P=0,012) y en la F3 para T2 (P=0,005).

En todas las fases evaluadas, la DAMO fue un 10% superior en T0 comparado a las dietas con forrajes, mientras que los coeficientes de DAMO fueron similares entre las dietas con forrajes. Por otra parte, hubo un incremento de la DAMO en la F2 comparando los coeficientes obtenidos en la F1 para todas las dietas. Sin embargo, no hubo diferencias en DAMO comparando los coeficientes de la F2 con los de la F3 para T0 (P=0,534) y T2 (P=0,050), pero si en T1, donde fue menor y diferente en F3 respecto al valor registrado en F2 (P=0,001) equiparando los valores registrados en la F1 (P=0,306). La DAFDN fue superior en la F1 (P=0,026) y F2 (P=0,049) para T0 respecto a T2 y con valores intermedios para T1 en ambas fases, en cambio en la F3 no hubo diferencias entre tratamientos (P=0,621). Para la digestibilidad aparente de la fibra analizada como FD, la digestibilidad (DAFD) fue superior en la F1 (P=0,001) y F3 (P=0,005) para T0 respecto a las dietas con forrajes, mientras que en la F2 no hubo diferencias entre tratamientos (P=0,055). Similar a estos resultados se observó para la DAFI, excepto en la F3, donde T0 fue superior solo respecto a T1 (P=0,010), siendo DAFI de T2 similar a T0 (P=0,285) y a T1(P=0,087). Finalmente, la DAFS fue similar entre tratamientos en la F1 (P=0,653), con valores superiores para T0 respecto a las dietas con forrajes en F2 (P=0,004) y F3 (P=0,014). Como resultado de la composición proteica de los forrajes y su nivel de inclusión en las dietas (Tabla 4), en T1 y T2 las concentraciones y el consumo de N fueron superiores para esas dietas, a excepción de la F1 donde se registró un consumo inferior de N en T1 respecto a T2 (P=0,001) diferente al consumo esperado que guardó relación con el menor consumo de MO como ya fuera mencionado en párrafos anteriores.

La excreción de N en heces guardó relación con el consumo de este, con registros superiores para las dietas con forrajes respecto a T0 (P=0,001), con excepción en la F1 para T1. Fueron similares los valores de excreción de N por la orina (P=0,595). La retención de N (RN) en la F1, fue diferente y superior para los animales que recibieron la dieta testigo (T0) con respecto a T1 (P=0,041), mientras que T2 fue similar a T0 (P=0,439) y a T1 (0,185). En la F2, no hubo diferencias entre tratamientos (P=0,075) y en la F3, T0 y T1 fueron similares entre si (P=0,862) y diferentes a T2 (P=0,019). Un comportamiento similar se observó en el indicador de valor proteico neto aparente (VPNA) con registros superiores para T0 respecto a T2 en la F1 (P=0,031) y F3 (P=0,006), siendo los valores intermedios y similares para T1 (P=0,099 en F1; P=0,241en F3). Fueron similares los tratamientos para esta variable en la F2 (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La implementación de sistemas de alimentación con inclusión de forrajes para productores de pequeña y mediana escala es una alternativa interesante si se logran metas productivas sustentables. La información disponible sobre este tema ha dejado de manifiesto que cuando los forrajes son ofrecidos a los animales en sistemas de alimentación donde el concentrado es restringido, ocasiona una reducción en la tasa de ganancia (Kambashi et al. 2014, Wallenbeck et al. 2014) posiblemente porque queda limitada la capacidad de consumo antes de que los animales cubran sus requerimientos. Este efecto puede ser una de las razones de su baja adopción como alternativa en la etapa crecimiento y engorde de cerdos. Sin embargo, en conocimiento de las diferencias que genera el nivel y tipo de fibra sobre el consumo (Black et al. 2009) y la digestibilidad de los nutrientes (Le Sciellour et al. 2018), se propone este experimento, buscando contribuir en el desarrollo de estrategias para optimizar el uso de los forrajes en la alimentación de cerdos durante el crecimiento y el engorde. Para ello fueron seleccionados dos forrajes con diferente composición de fibra y suministrados en niveles crecientes acompañando el crecimiento de los animales. El nivel, fuente y composición de la fibra dietética pueden ser considerados factores importantes que influyen en la digestibilidad alimenticia y en la absorción de nutrientes. Las propiedades fisicoquímicas de la fibra y el nivel total de fibra dietética, puede proporcionar importante información sobre los posibles efectos en la fisiología digestiva de los cerdos (Bach Knudsen 2001, Wenk 2001).

La alfalfa y la achicoria son forrajes que pueden utilizarse en las dietas de cerdos, pero a pesar de presentar contenidos de fibra dietaria similares (539g/kg MO), tienen diferentes composiciones químicas y características físicas que resultan de las diferencias en la composición de la fibra. La fibra dietaria de la alfalfa es rica en fracciones de fibra insoluble y contienen un alto contenido de celulosa (Bach Knudsen 1997), mientras que la fibra dietaria de la achicoria tiene mayor proporción de fracciones de fibra soluble, con un alto contenido de carbohidratos fermentables. La alfalfa utilizada en este experimento presentó 90% de la fibra dietaria como fibra insoluble. Por su parte, la achicoria presentó menor contenido de fibra insoluble, 74% en promedio, asociado a una alta proporción de pectinas en la pared celular de sus hojas (fracción soluble) constituidas por homogalacturanos y ramnogalacturanos-I (Sun et al. 2006, Ivarsson 2012). La fibra insoluble compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina es capaz de retener el agua en su matriz estructural formando mezclas de baja viscosidad, acelerando el tránsito intestinal debido a que son pocos fermentables y resisten a la acción de los microorganismos intestinales (Jorgensen et al. 2007). Por el contrario, la fibra soluble en contacto con el agua se disuelve formando un retículo de gran viscosidad (gel), lo cual ocasiona un mayor tiempo de retención en el tracto gastrointestinal (TGI) y favorece la fermentación por los microorganismos intestinales (Back Knudsen 2001). En general, la fibra presente en la dieta va a disminuir la concentración energética de la misma, ya que la energía procedente de la fermentación en el intestino grueso se emplea con menor eficiencia de aquella obtenida de la digestión enzimática de la dieta en intestino delgado (Noblet et al. 1994). En consecuencia, se registra un aumento en el consumo de materia seca a fin de incrementar la ingestión de energía (Black 2009). En este trabajo las relaciones entre consumo de MO y de fibra como FDN o FI, arrojan una alta asociación (Figura 1 y 2). Sin embargo, la asociación entre consumo de MO y consumo de FDN es mayor en comparación a la relación entre consumo de MO y consumo de FI, de acuerdo con el modelo de regresión empleado.

Estas relaciones estarían indicando una cierta capacidad de carga en FI o FDN en el TGI, que varía con el peso vivo de los cerdos en crecimiento. En el caso de la dieta con alfalfa, habría un incremento de 87g FDN consumido cada 10kg aumento del PV, mientras que, en el caso de la dieta con achicoria, el aumento seria de 62g de FDN cada 10kg de aumento de PV. Estas respuestas han sido puestas en evidencia por varios autores (Black et al. 2009, Le Goff & Noblet 2001). Este resultado sugiere que los animales que recibieron las dietas con forrajes consumieron hasta alcanzar su máxima capacidad, quedando limitada por la cantidad de fibra insoluble (fibra como FDN o FI) presente en la dieta. Posiblemente en la medida que crecieron los animales y recibieron las dietas fibrosas, fueron desarrollando el TGI permitiendo así un mayor consumo. La adaptación de los cerdos al consumo de forraje permite un mayor desarrollado el ciego y colon, lo que les permite consumir mayor cantidad y aprovechar mejor el forraje que los animales no habituados. Los cerdos que consumen forraje presentan un intestino grueso de mayor tamaño, consecuencia del mayor volumen del material almacenado en el mismo. Esta adaptación digestiva fue reportada por “Autor” et al. (2020), en estos mismos animales. Según estos autores, los cerdos que recibieron dietas con inclusión de forraje presentaron mayor peso de estómago e intestino en comparación a los cerdos que recibieron la dieta testigo, y un mayor peso del colon para los animales que recibieron la dieta con mayor contenido de fibra soluble (dieta con achicoria). En cuanto a la digestibilidad de la MO, ésta estuvo más relacionada a la digestibilidad de la Fibra Dietaria, en particular a la fracción Fibra Insoluble. La reducción significativa de la digestibilidad de la materia orgánica y los nutrientes causada por el incremento de fibra dietaria ha sido mencionado por numerosos autores (Wilfart et al. 2007; Zhao et al. 2018, Chen et al. 2020), debido a la menor digestibilidad de la fibra insoluble por la presencia del complejo lignocelulósico y porque incrementa las pérdidas de nutrientes endógenos y acelera la tasa de pasaje (Souffrant 2001). Los trabajos indican una disminución lineal de la digestibilidad de los nutrientes ante un incremento en el contenido de FDN en la dieta ofrecida a cerdos sin embargo también se enuncia que para un mismo nivel de fibra el valor de digestibilidad será mayor a mayor tamaño de los animales (Le Goff & Noblet 2001, Zhao et al. 2020). En este experimento no fue observado el efecto depresor de la digestibilidad a mayor contenido de fibra en la dieta. Como ya se mencionó, en este experimento, el nivel de fibra se incrementó en la medida que el peso vivo de los animales también incrementaba y por ende fue mayor el desarrollo del TGI (adaptación de flora a la fuente fibrosa y mejor aprovechamiento de la capacidad de fermentación de la fibra) (Le Sciellour et al. 2018, Kil et al. 2013). Sin embargo, hubo una reducción significativa de la DAMO de las dietas con inclusión de forraje con respecto a la dieta testigo en todas las fases de crecimiento de los cerdos, como consecuencia de la sustitución del maíz principalmente, cereal que se caracteriza por su elevado contenido de almidón (69%), carbohidrato de alta digestibilidad (Bach Knudsen 1997, Ratanpaul et al. 2019). Los coeficientes de digestibilidad fueron mayores para la fracción FS en comparación a la digestibilidad de FI o FDN. Generalmente, la FS fermenta rápido y completamente en el intestino (Urriola et al. 2012). El aumento del nivel de fibra en las dietas con forraje resultó en un aumento en la excreción de N fecal (más del 50% del N excretado total), mientras que no hubo efecto sobre la excreción N urinario y la retención aparente de N. Esto sugiere que la utilización de N no se vio afectada por el aumento en el nivel de fibra dietaria en este estudio, a pesar de una reducción en la digestibilidad fecal aparente de la PC y en el VPNA en las dietas con inclusión de forraje en comparación a la dieta testigo (p=0,026). El aumento en la excreción fecal de N se asocia probablemente con una mayor producción de proteína bacteriana (Blank et al. 2012) debido a la fermentación de los componentes de la fibra dietaria en el ciego (Bach Knudsen et al. 1991). Este efecto fue más notorio en F3 por lo cual, según lo reportado por Urriola et al. (2012) y Jha and Berrascoso (2015), es posible que haya habido una captación de N incrementando la disponibilidad en intestino grueso para el crecimiento microbiano (N orgánico). De esta forma se excretaría una menor proporción de N urinario (N inorgánico) al ambiente, que es el principal precursor de la volatilización del amoníaco (Canh et al. 1998, Beccaccia et al. 2015).

CONCLUSIÓN

La inclusión de forraje en sustitución de maíz y harina de soja incrementó el nivel de fibra, con mayores concentraciones de fibra soluble para las dietas que contenían achicoria en su formulación. Probablemente la fibra insoluble afectó el nivel del consumo en animales entre 40 y 60kg mientras que forrajes con alto contenido de fibra soluble no deprimieron el consumo y por tanto no afectaron el crecimiento para esa etapa de peso. El incremento progresivo de forraje, acompañando el crecimiento del animal, permitió realizar sustituciones de hasta el 30% de maíz y harina de soja por forraje de achicoria sin afectar el peso de los animales. La determinación de la fibra en sus componentes soluble e insoluble ofreció información más precisa y puede ser más orientadora para la toma de decisiones del nivel de inclusión y ajuste nutricional de la dieta. Los datos obtenidos apoyan la afirmación de que puede ser económicamente factible para los criadores de cerdos de pequeña escala utilizar ingredientes alimenticios ricos en fibra disponibles y de bajo costo. Se necesita más conocimiento sobre el impacto del nivel de fibra y las propiedades de la fibra en la excreción de nitrógeno y fósforo y las emisiones de sulfuro de hidrógeno, amoníaco y gases de efecto invernadero del estiércol de cerdo.

Autores

- González, A. Figueroa, V. y Astigarraga, L. Facultad de Agronomía Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.ç

- Bentancur, O. Departamento de Biometría y Estadística. Facultad de Agronomía. Universidad de la Republica. Montevideo, Uruguay.

Deja un comentario